Основные признаки первобытности: Первобытность — это… Что такое Первобытность?

Первобытность — это… Что такое Первобытность?

Первобы́тное о́бщество (также доисторическое общество) — период в истории человечества до изобретения письменности, после чего появляется возможность исторических исследований, основанных на изучении письменных источников. Термин доисторический вошел в употребление в XIX в.[1][2] В широком смысле слово «доисторический» применимо даже к эпохе динозавров, но в узком — только к доисторическому прошлому человека. Обычно в контексте дают указания, какой именно «доисторический» период обсуждается, например, «доисторических обезьян миоцена» (23 — 5,5 млн лет назад) или «Homo sapiens среднего палеолита» (300 — 30 тыс. лет назад). Поскольку, по определению, о данном периоде нет письменных источников, оставленных его современниками, информацию о нем получают, опираясь на данные таких наук как археология, этнология, палеонтология, биология, геология, антропология, археоастрономия, палинология.

Поскольку письменность появилась у разных народов в разное время, ко многим культурам термин

Поскольку данные о доисторических временах редко касаются личностей и даже не всегда говорят что-либо об этносах, основной социальной единицей доисторической эпохи человечества является археологическая культура. Все термины и периодизация этой эпохи, такие как неандерталец или железный век являются ретроспективными и в значительной степени условными, а их точное определение является предметом обсуждения.

Периоды развития первобытного общества

Каменный век

Ка́менный век — древнейший период в истории человечества, когда основные орудия труда и оружие изготавливались, главным образом, из камня, но употреблялось также дерево и кость. В конце каменного века распространилось использование глины (посуда).

Периоды каменного века:

Медный век

Ме́дный век, медно-каменный век, халколит (греч. χαλκός «медь» + греч. λίθος «камень») или энеолит (лат. aeneus «медный» + греч. λίθος «камень»)) — период в истории первобытного общества, переходный период от каменного века к бронзовому веку. Приблизительно охватывает период 4—3 тыс. до н. э., но на некоторых территориях существует и дольше, а на некоторых отсутствует вовсе. Чаще всего энеолит включают в бронзовый век, но иногда считают и отдельным периодом. Во времена энеолита были распространены медные орудия, но преобладали по-прежнему каменные.

Бронзовый век

Бро́нзовый век — период в истории первобытного общества, характеризующийся ведущей ролью изделий из бронзы, что было связано с улучшением обработки таких металлов как медь и олово, получаемых из рудных месторождений, и последующим получением из них бронзы. Бронзовый век является второй, поздней фазой эпохи раннего металла, сменившей медный век и предшествовавшей железному веку. В целом, хронологические рамки бронзового века: 35/33 — 13/11 вв. до н. э., но у различных культур они отличаются.

Периоды бронзового века:

- Ранний бронзовый век

- Средний бронзовый век

- Поздний бронзовый век

Железный век

Желе́зный век — период в истории первобытного общества, характеризующийся распространением металлургии железа и изготовлением железных орудий. Строго говоря, уже выходит за рамки истории собственно первобытного общества.

Примечания

См. также

Ссылки

Первобытное общество — это… Что такое Первобытное общество?

Первобытное общество (также доисторическое общество) — период в истории человечества до изобретения письменности, после которого появляется возможность исторических исследований, основанных на изучении письменных источников. Термин доисторический вошёл в употребление в XIX веке. В широком смысле слово «доисторический» применимо к любому периоду до изобретения письменности, начиная с момента возникновения Вселенной (около 14 млрд лет назад), но в узком — только к доисторическому прошлому человека. Обычно в контексте дают указания, какой именно «доисторический» период обсуждается, например, «доисторических обезьян миоцена» (23-5,5 млн лет назад) или «

Поскольку письменность появилась у разных народов в разное время, ко многим культурам термин доисторический либо не применяется, либо его смысл и временные границы не совпадают с человечеством в целом. В частности, периодизация доколумбовой Америки не совпадает по этапам с Евразией и Африкой (см. месоамериканская хронология, хронология Северной Америки, доколумбова хронология Перу). В качестве источников о доисторических временах культур, до последнего времени лишённых письменности, могут быть устные предания, передававшиеся из поколения в поколение.

Поскольку данные о доисторических временах редко касаются личностей и даже не всегда говорят что-либо об этносах, основной социальной единицей доисторической эпохи человечества является археологическая культура. Все термины и периодизация этой эпохи, такие как неандерталец или железный век являются ретроспективными и в значительной степени условными, а их точное определение является предметом обсуждения.

Терминология

Синонимом «доисторического периода» является термин «праистория», который в русскоязычной литературе употребляется реже, чем аналогичные термины в зарубежной литературе (англ.

Для обозначения финальной стадии доисторической эпохи какой-либо культуры, когда сама она ещё не создала своей письменности, но уже упоминается в письменных памятниках других народов, в зарубежной литературе нередко используется термин «протоистория» (англ. protohistory, нем. Frühgeschichte). Для замены термина первобытнообщинный строй, характеризующего общественное устройство до возникновения власти, некоторыми историками используются термины «дикость», «анархия», «первобытный коммунизм», «доцивилизационный период» и другое. В российской литературе этот термин не прижился.

В марксизме используется термин первобытнообщинный строй, означаюший самую первую общественно-экономическую формацию. По мнению традиционных историков, марксистов, и не только марксистов (смотри теорию насилия и другие традиционные теории развития человеческого общества) все члены общества в это время находились в одинаковом отношении к средствам производства, и способ получения доли общественного продукта, который принято называть «первобытный коммунизм», был единым для всех.

В связи с разными названиями одного и того же вида первобытного общества с обобществленной собственностью и до возникновения власти, цивилизации, государства, частной собственности среди историков различных классических школ и теорий о возникновении власти для названия этого вида общественного устройства принято пользоваться общепринятым термином

Неклассические историки отрицают само существование общин и первобытнообщинного строя, взаимосвязь, идентичность власти и насилия.[источник не указан 385 дней]

От следующих за ним этапов общественного развития первобытнообщинный строй отличался отсутствием частной собственности, классов и государства. Современные исследования первобытного общества по мнению нео-историков, отрицающих традиционную периодизацию развития человеческого общества, опровергают существование подобного общественного устройства и существование общин, общинной собственности при первобытнообщинном строе, и в дальнейшем, как закономерный итог несуществования первобытнообщинного строя — несуществование общинного сельскохозяйственного землевладения вплоть до конца XVIII века в большинстве государств мира, включая Россию, как минимум начиная с неолита

Периоды развития первобытного общества

В различное время предлагалась различная периодизация развития человеческого общества. Так, А. Фергюсон и затем Морган использовали периодизацию истории, включавшую три этапа: дикость, варварство и цивилизацию, причём первые две стадии были разбиты Морганом на три ступени (низшую, среднюю и высшую) каждая. На стадии дикости в человеческой деятельности господствовали охота, рыболовство и собирательство, отсутствовала частная собственность, существовало равенство. На стадии варварства появляется земледелие и скотоводство, возникает частная собственность и социальная иерархия. Третья стадия — цивилизация — связана с возникновением государства, классового общества, городов, письменности и т. д.

Морган считал наиболее ранней стадией развития человеческого общества низшую ступень дикости, начавшуюся с образованием членораздельной речи, средняя ступень дикости по его классификации начинается с применения огня и появления в рационе рыбной пищи, а высшая ступень дикости — с изобретения лука. Низшая ступень варварства по его классификации начинается с появления гончарного искусства, средняя ступень варварства — с перехода к земледелию и скотоводству, а высшая ступень варварства — с началом использования железа.

Наиболее разработанной периодизацией является археологическая, в основе которой лежит сопоставление изготовленных человеком орудий труда, их материалов, форм жилищ, захоронений и т. д. По этому принципу история человечества в основном делится на каменный век, бронзовый век и железный век.

В 40-е годы XX века советские учёные П. П. Ефименко, М. О. Косвен, А. И. Першиц и др. предложили системы периодизации первобытного общества, критерием которых была эволюция форм собственности, степень разделения труда, семейные отношения и т. д. В обобщенном виде такую периодизацию можно представить так:

- эпоха первобытного стада;

- эпоха родового строя;

- эпоха разложения общинно-родового строя (возникновение скотоводства, плужного земледелия и обработки металлов, зарождение элементов эксплуатации и частной собственности).

Все системы периодизации по-своему несовершенны. Существует немало примеров, когда каменные орудия палеолитической или мезолитической формы использовались у народов Дальнего Востока в XVI—XVII вв., при этом у них существовали родовое общество и развитые формы религии, семьи. В настоящее время считается, что общечеловеческая периодизация первобытного строя заканчивается на мезолите, когда культурное развитие резко ускорилось и протекало у разных народов разными темпами. Ниже приводится общепринятая в настоящее время археологическая периодизация основных этапов развития первобытного общества. При этом культуры, существовавшие одновременно, могут находиться на разных ступенях развития, в связи с чем, например, неолитические культуры могут соседствовать с халколитическими или с культурами бронзового века.

| Эпоха | Период в Европе | Периодизация | Характеристика | Виды человека |

|---|---|---|---|---|

| Древнекаменный век или палеолит | 2,4 млн. — 10000 до н. э. | Время охотников и собирателей. Начало кремневых орудий, которые постепенно усложняются и специализируются. | Гоминиды, виды: Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens präsapiens, Homo heidelbergensis, в среднем палеолите Homo neanderthalensis и Homo sapiens sapiens. | |

| Среднекаменный век или мезолит | 10 000-5000 до н. э. | Начинается в конце плейстоцена в Европе. Охотники и собиратели освоили высокоразвитую культуру изготовления орудий из камня и кости, также как и дальнобойное оружие — стрелу и лук. | Homo sapiens sapiens | |

| Новокаменный век или неолит | 5000-2000 до н. э. |

| Возникновение неолита связывается с неолитической революцией. В это же время на Дальнем Востоке появляются древнейшие находки керамики возрастом около 12 000 лет, хотя период европейского неолита начинается на Ближнем Востоке докерамическим неолитом. Появляются новые способы ведения хозяйства, вместо собирательного и охотничьего хозяйства («присваивающего») — «производящие» (земледелие, скотоводство), которые позднее распространяются и в Европу. Поздний неолит нередко переходит в следующий этап, медный век, халколит или энеолит, без разрыва в культурной преемственности. Последний характеризуется второй производственной революцией, важнейшим признаком которой является появление металлических орудий. | Homo sapiens sapiens |

| Бронзовый век | 3500-800 до н. э. | Ранняя история | Распространение металлургии позволяет получать и обрабатывать металлы: (золото, медь, бронза). Первые письменные источники в передней Азии и Эгеиде. | Homo sapiens sapiens |

| Железный век | с ок. 800 до н. э. | Homo sapiens sapiens |

Каменный век

Ка́менный век — древнейший период в истории человечества, когда основные орудия труда и оружие изготавливались, главным образом, из камня, но употреблялось также дерево и кость. В конце каменного века распространилось использование глины (посуда, кирпичные постройки, скульптура).

Периодизация каменного века:

- Палеолит:

- Мезолит и эпипалеолит; терминология зависит от того, насколько данный регион затронуло исчезновение мегафауны в результате таяния ледника. Период характеризуется развитием техники производства каменных орудий труда и общей культуры человека. Керамика отсутствует.

- Неолит — эпоха появления сельского хозяйства. Орудия труда и оружие по-прежнему каменные, однако их производство доводится до совершенства, широко распространяется керамика.

Медный век

Ме́дный век, медно-каменный век, халколит (греч. χαλκός «медь» + греч. λίθος «камень») или энеолит (лат. aeneus «медный» + греч. λίθος «камень»)) — период в истории первобытного общества, переходный период от каменного века к бронзовому веку. Приблизительно охватывает период 4-3 тыс. до н. э., но на некоторых территориях существует и дольше, а на некоторых отсутствует вовсе. Чаще всего энеолит включают в бронзовый век, но иногда считают и отдельным периодом. Во времена энеолита были распространены медные орудия, но преобладали по-прежнему каменные.

Бронзовый век

Бро́нзовый век — период в истории первобытного общества, характеризующийся ведущей ролью изделий из бронзы, что было связано с улучшением обработки таких металлов как медь и олово, получаемых из рудных месторождений, и последующим получением из них бронзы. Бронзовый век является второй, поздней фазой эпохи раннего металла, сменившей медный век и предшествовавшей железному веку. В целом, хронологические рамки бронзового века: 35/33 — 13/11 вв. до н. э., но у различных культур они отличаются. В Восточном Средиземноморье конец бронзового века связан с почти синхронным разрушением всех местных цивилизаций на рубеже XIII—XII вв. до н. э., известным как бронзовый коллапс, тогда как на западе Европы переход от бронзового к железному веку затягивается ещё на несколько веков и завершается появлением первых культур античности — античной Греции и Древнего Рима.

Периоды бронзового века:

- Ранний бронзовый век

- Средний бронзовый век

- Поздний бронзовый век

Железный век

Клад монет железного векаЖеле́зный век — период в истории первобытного общества, характеризующийся распространением металлургии железа и изготовлением железных орудий. У цивилизаций бронзового века выходит за рамки истории первобытного общества, у других народов цивилизация складывается в эпоху железного века.

Термин «железный век» обычно применяется к «варварским» культурам Европы, существовавшим синхронно великим цивилизациям античности (Древняя Греция, Древний Рим, Парфия). От античных культур «варваров» отличало отсутствие или редкое использование письменности, в связи с чем сведения о них дошли до нас либо по данным археологии, либо по упоминаниям в античных источниках. На территории Европы в эпоху железного века М. Б. Щукин выделял шесть «варварских миров»[3]:

История развития общественных отношений

Первыми орудиями труда человека были оббитый камень и палка. Люди добывали себе средства существования охотой, которую вели совместно, и собирательством. Сообщества людей были небольшими, они вели кочевой образ жизни, передвигаясь в поисках пищи. Но некоторые сообщества людей, жившие в наиболее благоприятных условиях, начали переходить к частичной оседлости.

Важнейшим этапом в развитии человека стало появление языка. Вместо сигнального языка животных, способствующего их координации на охоте, люди получили возможность выражать языком абстрактные понятия «камень вообще», «зверь вообще». Такое применение языка привело к возможности обучать потомство словами, а не только примером, планировать действия до охоты, а не во время её и т. д.

Сначала первобытные люди пользовались огнем, получаемым при пожарах, от ударов молний и т. д. Поскольку добывать огонь они ещё не умели, огонь приходилось постоянно поддерживать, но со временем первобытные люди научились добывать огонь сами (подробнее смотри статью Освоение огня древними людьми).

Любая добыча делилась между всем коллективом людей. Орудия же труда, бытовая утварь, украшения находилась в пользовании отдельных людей, но хозяин вещи был обязан ею делиться, и кроме того, любой мог взять чужую вещь и пользоваться ею без спроса (пережитки этого до сих пор встречаются у отдельных народов).

Восходящие к Ф.Энгельсу марксистские представления о раннем первобытном обществе содержат предположение, что первоначально половые отношения между людьми внутри коллектива были беспорядочными (промискуитет). Однако эта идея не является общепризнанной — тем более, что даже у человекообразных обезьян полного промискуитета не наблюдается.

Так или иначе, неконтролируемое проявление полового инстинкта, даже когда оно не вело к открытым столкновениям между соперниками, мешало единству формирующейся общины. Коллективная охота требовала сплоченности всех её участников. Поэтому возник запрет на половые отношения между членами коллектива в период, предшествовавший охоте, и самой охоты. Подавление возможности удовлетворения полового инстинкта внутри одной праобщины заставляло её членов искать половых партнеров в других. Завязывание половых отношений между членами разных праобщин сделало возможным полный запрет половых отношений между членами каждого из первобытных коллективов (экзогамия). Так каждая праобщина превратилась в род, и на смену промискуитету пришёл групповой дуально-родовой брак. Члены родов, составлявших дуальную организацию, жили раздельно. В этих условиях человек всю жизнь принадлежал к коллективу, в котором родился, то есть к тому, к которому принадлежала его мать. Поэтому первоначальные роды были материнскими. Два или несколько ближайших родов стали объединяться в племя. Роды возглавляли старейшины.

Естественным кормильцем человека была его мать — вначале она его вскармливала своим молоком, затем вообще брала на себя обязанность обеспечивать его пищей и всем нужным для жизни. Эту пищу должны были добывать на охоте мужчины — братья матери, принадлежавшие к её роду. Так стали образовываться ячейки, состоявшие из нескольких братьев, нескольких сестер и детей последних. Они жили в общинных жилищах.

Лишь затем возникла парная семья — образование постоянных пар на более или менее продолжительный срок. Она превратилась в моногамную семью — пожизненное единобрачие отдельных пар.[4]

Специалисты в настоящее время в основном считают, что во времена палеолита и неолита — 50-20 тысяч лет тому назад — социальное положение женщин и мужчин было равным, хотя ранее считалось, что сначала господствовал матриархат.

С изобретением лука охота усовершенствовалась, была приручена собака, ставшая помощником человека на охоте.

Постепенно охота привела к приручению животных — появилось первобытное животноводство. Из собирательства выросло земледелие: семена диких растений, собранных людьми и не использованных полностью, могли давать всходы около жилищ. Предполагают, что земледелие впервые зародилось в Передней Азии. Этот переход был назван неолитической революцией (X—III тысячелетия до н. э.). Результатом того, что средства к существованию стали более обеспеченными, стал существенный рост общей численности населения: на рубеже V—IV тысячелетий до н. э. на Земле уже проживало около 80 млн человек.[5]. Позже люди овладели плавкой металлов (сначала меди, затем и железа), что позволило создавать более совершенные металлические орудия труда.

Изменение экономики с чисто присваивающей на производящую привело и к изменению общества. У земледельческих племен типом поселения стала деревня в которой проживала одна община, которая из родовой превращалась в соседскую. Большие общинные дома отошли в прошлое, и в каждом доме теперь проживала одна патриархальная семья. Собственность на землю была коллективной — внутри коллектива отдельные люди или семьи владели участками земли, которые можно было обрабатывать, но нельзя передать другиму в пользование. У одних общин земельные участки ежегодно перераспределялись, у других перераспределение происходило один раз в несколько лет, у третьих, возможно, участки раздавались в пожизненное землепользование. Орудия труда, жилище, домашняя утварь, одежда, украшения, хозяйственный инвентарь находились в частной собственности, но пережитки общинного пользования сохранялись до нашего времени.

Прирост населения земледельцев и скотоводов, как правило, был выше, чем у охотников-собирателей ввиду большей продуктивности производящего хозяйства. Соответственно, та же территория могла прокормить значительно больше людей. Аграрные общины стали заполнять Землю, как ранее до этого её заполняли охотники.

Важным элементом общественной организации были мужские союзы. Мужская часть общины выбирала вождя из числа мужчин, которые выделялись из общей массы личными талантами, знаниями, богатством и щедростью. Сначала такие люди (так называемые бигмены) были влиятельны благодаря своим личным качествам, а затем власть вождей стала передаваться по наследству. Результатом этих процессов стало появление привилегированных слоев общества — вождей, жрецов, а также наиболее удачливых в хозяйственной деятельности. Возникло имущественное неравенство. Вожди начали требовать приношений себе от рядовых общинников. Захваченные в войнах между племенами пленные становились рабами.

Сначала соседние роды и племена обменивались тем, что им давала природа: солью, редкими камнями и т. п. Дарами обменивались как целые общины, так и отдельные люди; это явление получило название дарообмена. Одной из его разновидностей был «немой обмен». Затем выделились племена земледельцев, скотоводов и тех, кто вёл земледельческо-скотоводческое хозяйство, и между племенами с разной хозяйственной ориентацией, а впоследствии и внутри племен, развивался обмен продуктами их труда.

Некоторые исследователи полагают, что племена охотников, не принявшие аграрного образа жизни, начали «охотиться» на крестьянские общины, отнимая еду и имущество. Так сложилась дуальная система производящих сельских общин и грабящих их дружин бывших охотников. Вожди — предводители охотников постепенно перешли от набегового грабежа крестьян к регулярным регламентированным поборам (дани). Для самозащиты и защиты подданных от набегов конкурентов строились укреплённые города. Последним этапом догосударственного развития общества стала так называемая военная демократия.

Стали возникать вождества — политические единицы, включающавшие в себя несколько деревень или общин, объединенных под постоянной властью верховного вождя. Племена стали объединяться в союзы племен, которые постепенно стали преобразовываться в народности. Народности росли за счёт естественного прироста населения, за счёт дальнейшего объединения с соседними племенами и за счёт завоеваний чужих земель и покорения других племён и народностей.

Скорее всего, именно так возникли первые государства в Месопотамии, Древнем Египте и Древней Индии в конце 4 — начале 3 тысячелетия до н. э.[6]

Но целый ряд племён продолжал жить родовым строем ещё очень продолжительное время. Даже в настоящее время существуют такие племена (смотри статью Неконтактные народы).

Власть и социальные нормы в первобытном обществе

Первые формы институтов власти и первые общеобязательные нормы поведения сформировались уже на первобытной стадии развития общества. Для этого периода характерно отсутствие политической власти и государственных институтов. Социальные нормы в этот период носят характер обычаев, традиций, обрядов и табу. В науке вопрос о том, можно ли считать данные социальные нормы правом или протоправом, является дискуссионным.

Надо признать, что данные утверждения действительно являются весьма спорными и дискуссионными, поскольку из них следует, что власть сформировалась «при первобытнообщинном строе» при отсутствии власти(?), в связи с чем представители классической исторической науки продолжают придерживаться классического представления о возникновении власти в период распада первобытнообщинного строя, того самого вида общественного устройства, которое древние греки, первые теоретики возникновения власти и государства, на примере окружающих их «диких» племен называли «анархией» в противовес цивилизованным видам управления обществом в Древней Греции как видов рабовладельческого государства — «монархии», «олигархии», «деспотии», «аристократии», «поликратии», «тирании», «плутократии», «демократии».

Появление религии

С точки зрения известного эволюциониста и популяризатора научного атеизма Р.Докинза, изложенной в книге «Иллюзия бога», религия представляется как побочный продукт какого-то социально-полезного явления, обладающий признаками «психического вируса» — мема.

В марксизме считается[7], что корнем религии является реальное практическое бессилие человека, проявляющееся в его повседневной жизни, выражающееся в том, что он не может самостоятельно обеспечить успеха своей деятельности.

Согласно представлениям концепции «дорелигиозного периода», в истории человечества существовал период, когда не было никаких религиозных представлений. Впоследствии в силу тех или иных причин у людей возникли религиозные верования.

С эпохи неолита возникают сложные религиозные культы. Религиозные убеждения в этот период обычно состояли в поклонении Небесной матери, Небесному отцу, Солнцу и Луне как божествам (см. также Культ солнца). Характерной для неолита была тенденция поклонения антропоморфным божествам.

У первобытных племён не было специальных служителей культа; религиозно-магические обряды совершались преимущественно главами родовых групп от имени всего рода либо людьми, по личным качествам снискавшими репутацию знающих приёмы воздействия на мир духов и богов (знахари, шаманы и т. п.). С развитием социальной дифференциацией выделяются профессионалы-жрецы, присваивающие себе исключительное право общения с духами и богами.

См. также

Примечания

Ссылки

Первобытный человек: его история, культура, быт

История первобытных людейСамый древний человек, он же человек первобытный сравнительно неплохо изучен в наше время благодаря трудам археологов. Именно современная археология смогла более-менее показать историю самого древнего периода человечества – первобытной эпохи и первобытного общества, она же (археология) является единственным источником знаний о тех далеких временах (ведь никаких письменных свидетельств, первобытные люди, увы нам не оставили). Какая была история первобытного общества, какая культура и быт первобытных людей, обо всем этом читайте в нашей статье.

История первобытных людей

Большинство скелетов первобытных людей было найдено археологами на африканском континенте, что дает ученым основание полагать, что именно Африка была родиной человечества. Также именно здесь были найдены первые каменные орудия труда, которым приблизительно 2-2,5 млн. лет. Именно это время 2-2,5 млн. лет назад считается условной датой появления человека.

Если верить теории эволюции Чарльза Дарвина то появлению человека современного, так званного «Homo sapience» предшествовали австралопитеки, а затем «Homo habilis» – человек умелый. Австралопитеки и «Homo habilis» были своего рода промежуточным звеном между современным человеком и его ближайшим родичем – обезьяной (опять таки если верить теории Чарльза Дарвина). Они уже уверено передвигались на двух ногах, имели развитые кисти рук, способные не только держать камень или палку, но и уверенно использовать их, как впрочем, и другие примитивные орудия труда. Но в отличие от современных людей они еще не умели говорить, а общались друг с другом при помощи криков, возгласов и жестов, а тела их еще были покрыты шерстью.

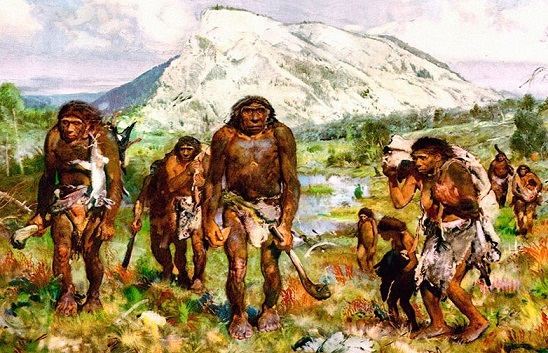

Примерно так могли выглядеть австралопитеки.

Стоит заметить, что гипотеза Чарльза Дарвина имеет немало темных пятен, и некоторые ученые полагают, что найденные скелеты австралопитеков являются искусной подделкой.

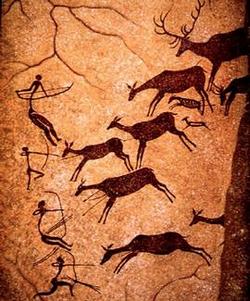

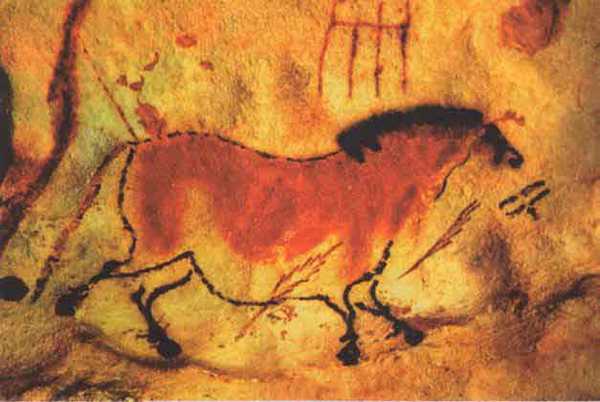

Как бы там не было, первые следы «человека разумного», датируются 250 тис. лет назад. Первобытный разумный человек, он же неандерталец, наконец-то обрел речь, впервые, стал использовать пещеры в качестве укрытий и жилья (отсюда и название «пещерная эпоха», «пещерные люди»). В этот период истории первобытных людей появилась религия, культура и ее извечный атрибут – искусство. Удивительные наскальные рисунки во многих пещерах по всему миру являются отличным примером искусства первобытных людей, и это без сомнения первое проявления искусства в истории.

Неандертальцы в отличие от австралопитеков хоронили своих умерших сородичей, окружали их могилы камнями и цветами, имели различные религиозные и магические обряды и ритуалы, о чем говорит найденные археологами черепки животных, расставленные в строго определенном порядке.

Похороны первобытного человека.

Также у неандертальцев впервые появилась медицина: некоторые найденные скелеты дают основание говорить о том, что первобытные люди пытались вылечить своих больных либо травмированных родичей. Так некоторых скелетах имеются следы хирургических операций.

И наконец, примерно 40 тис. лет назад на смену неандертальцу пришел человек современный – «Homo sapience», который был по сути таким же человеком, как и мы с вами (только он не сидел за компьютером в интернете, а грелся у огня в какой-нибудь пещере). Первые скелеты современного человека были найдены в пещере Кро-Маньйон в южной Франции, и порой первых «Homo sapience» стали называть также кроманьонцами.

Некоторые ученые полагают, что какое-то время неандертальцы и кроманьонцы сосуществовали друг с другом, но на определенном периоде более умные кроманьонцы вытеснили и полностью истребили неандертальцев, которым оставалось либо эволюционировать, либо погибнуть.

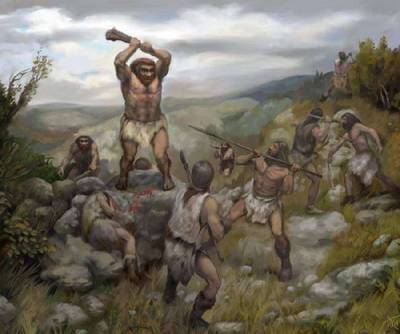

Кроманьонцы против неандертальцев.

Но также стоит заметить, что вероятное противостояние кроманьонцев и неандертальцев, не более чем гипотеза.

Изобретения первобытных людей

Умные кроманьонцы сделали множество важных изобретений, например, они, познали тайны металлов, и на смену каменным орудиям труда пришли металлические (сначала бронзовые, потом железные), изобрели колесо (важность его появления трудно переоценить), научились обрабатывать землю и выращивать сельскохозяйственные культуры (пшеницу, рис, кукурузу), изобрели деньги, как основу экономических отношений между племенами, а со временем и членами общины. Наконец они изобрели письменность и многие другие полезные вещи, с появления которых и выросла человеческая цивилизация.

Культура первобытного человека

Люди первобытного мира, как и люди современности, были разными, среди них были, как и условно «недалекие гопники», так и люди культурные, творческие. Определенно среди них были и певцы и возможно поэты, но следы их творчества, к сожалению, не дошли до нас, зато отлично сохранилось творчество первобытных художников.

Наскальные рисунки в пещерах являются не просто ярким примером творчества первобытного человека, порой они также представляют собой настоящие энциклопедии древнего мира, в них есть сведения о географии, природе, различных животных, на которых охотились древние охотники, зарисовки из быта древнего человека, его религиозных верований и многое другое. Свои картины безыменные художники древности рисовали при помощи различных подручных средств: это и палки и зубила, при помощи которых выбивались узоры на стене, и твердые породы камня и железные осколки и другие материалы, способные оставить след.

О наскальных рисунках первобытных людей на нашем сайте есть отдельная статья.

Жизнь первобытных людей

Какой был быт первобытных людей, где они жили, чем питались, какую одежду носили? Давайте ответим на эти вопросы.

Где жили первобытные люди?

Как мы писали выше, сперва типичным местом жилища наших очень далеких предков были пещеры. Но вот только пещер удобных для проживания было не так и много, а численность первобытных людей со временем увеличивалась, и в какой-то момент пещер на всех перестало хватать. И вот перед первобытным человеком впервые возник «квартирный вопрос» – где жить (как видите, этот вопрос является актуальным во все исторические эпохи, и в нашу в частности).

Пещера первобытного человека.

Чтобы решить «квартирный вопрос» первобытные люди научились строить первые жилища, которые делали в том числе из костей умерших животных. Бывало, что удавалось убить какого-нибудь большого мамонта и в его останках создать себе уютное жилище. Мощные кости мамонта вкапывались в землю, а сверху на них натягивались звериные шкуры, получался такой импровизированный шалаш, в котором вполне можно было укрыться от непогоды и жить своей первобытной жизнью.

Чем питались первобытные люди?

Тем, что удавалось словить или насобирать. Мужчины отправлялись на охоту или рыбалку, женщины же занимались собирательством разных ягод, фруктов. Охота первобытного человека была весьма опасным мероприятиям, нередко и сами охотники погибали или становились добычей других хищников (если первобытный охотник шел, к примеру, на медведя, то еще был вопрос, кто кем в результате будет обедать, человек медведем или медведь человеком).

Но если удавалось поймать крупную добычу, убить того же мамонта, то его мяса хватало на более долгий период.

Охота первобытных людей.

Пойманную дичь готовили на костре, который первобытные люди научились разводить при помощи палок и камней.

Одежда первобытных людей

В теплых местах первобытные люди зачастую ходили в «костюме Адама и Евы», то бишь нагишом. Впрочем, и в наше время некоторые племена экваториальной Африки и Южной Америки, которые, по сути, остались на первобытном уровне, ходят без одежды.

А жителям Евразии или Северной Америки в холодное время года нагишом не очень походишь, поэтому одежда первобытных людей имела в основном сугубо практический смысл – она должна была согревать человека и защищать его «причинные места». Для этого древние люди шили себе одежды из шкур убитых животных.

Орудия труда первобытного человека

И для охоты и для строительства жилья первобытным людям, впрочем, и людям современным необходимы были определенные инструменты. Первобытные люди делали их из подручных материалов, обычно из камней, костей животных, деревянных палок. От первобытного человека в наш мир пришли такие популярные и ныне инструменты как молоток, топор, зубило. Одним словом, когда вы берете в руки молоток, чтобы прибить гвоздь, помните, что вы держите в руках древнейшее орудие труда, которым пользовались еще неандертальцы.

Продолжительность жизни первобытного человека

Увы она была небольшой. Так неандерталец, достигший сорокалетнего возраста, по их меркам был уже глубоким стариком. Редко кто из первобытных людей жил более сорока лет, многие умирали и того раньше, в 30-35 лет. Связано это с тем, что их жизнь была полна опасностей и трудностей. Первобытные женщины рожали детей уже в 14-15 летнем возрасте. Их жизнь была скоротечной, но возможно яркой и насыщенной приключениями, как знать…

Автор: Павел Чайка, главный редактор исторического сайта Путешествия во времени

При написании статьи старался сделать ее максимально интересной, полезной и качественной. Буду благодарен за любую обратную связь и конструктивную критику в виде комментариев к статье. Также Ваше пожелание/вопрос/предложение можете написать на мою почту [email protected] или в Фейсбук, с уважением автор.

Первобытное общество — кратко

Древний человек.

Около пятнадцати тысяч лет назад климат планеты начал меняться. Вода, образовавшаяся вследствие таяния ледников, вернула жизнь на планету. Одной из самых подходящих для обитания стала территория на ближнем востоке от Израиля до Ирака. На холмах росло много цветущих деревьев. Погода продолжала улучшаться. В редких лесах росли съедобные растения. На плоскогорьях и равнинах расплодились животные. Местность была настоящим раем для охотников — собирателей. Именно в этой местности люди нашли то, что изменило историю человечества. Люди обнаружили лекарственные травы и зерно. Это стало искрой для развития человечества.

В эпоху первобытного общества случилось много знаменательных событий.

Первым из них было появление здравомыслящего человека, создания способного мыслить, изготавливать средства труда и использовать их. Затем собирательство перешло к производственному хозяйству. Данный процесс приобрел наименование неолитическая революция.

Приблизительно десять — двенадцать тысяч лет назад человек начал изменять природу, и эти трансформации происходят по сей день.

Появление огня в жизни человека внесло существенные изменения. Теперь активность не ограничивалась световым днем. На огне стали готовить пищу и это улучшило питание. Яркий свет огня и исходящий от него дым остерегались животные, что повысило безопасность человека.

Самым важным стало появление у человека речи. Она позволила более — менее связно рассказать о своих мыслях.

Следом за этим возникли религия и искусство. Дальше происходит зарождение раздела общества, появились государства.

Существуют разнообразные системы периодизации древнего общества. Тем не менее все они несовершенны.

1. Палеолит (2, 4 миллиона — 10 000 лет до н. э).

В свой черед разделяется: ранний, средний, поздний период. В этом периоде жили охотники и собиратели. Появились первые средства труда из кремня.

2. Мезолит (10 000 — 5 000 до начала нашей эры).

Люди создавали костяные и каменные орудия, а кроме того использовали лук во время охоты.

3. Неолит (5 000 — 2 000 до начала нашей эры).

Начало времени связано с неолитической революцией. Появляется керамика и новые способы ведения хозяйства.

4. Медный век (5 000 — 3 500 лет до н. э).

Переходный этап от каменного к бронзовому веку. В этот период были наряду с каменными распространены медные орудия.

5. Бронзовый век (3 500 — 800 лет до н. э).

Ведущую роль занимают изделия из бронзы.

6. Железный век (800 лет до начала н.э).

Повсеместно начинают изготавливать железные орудия.

Исследователи считают, что во времена палеолита и неолита положение в социуме у мужчин и женщин было равным, следовательно, существовало равноправие полов. Позже происходит возникновение парной семьи, а затем матриархальной семьи.

Появление духовной стороны культуры относят к эпохе палеолита. Самые старые свидетельства тому — захоронения. Есть также находки изобразительной деятельности человека.

Для первобытного общества характерны довольно медленные темпы изменений.

Существенной чертой этого времени является тесная связь с материальной стороной жизни. Речь людей связана с конкретными вещами и событиями.

Связь людей с природой была очень сильной. Сознание и деятельность человека связана со всем, что видели вокруг себя.

Письменность еще отсутствовала. Вследствие чего информация накапливалась очень медленно, социальное и культурное развитие тормозилось.

В период своего возникновения человек руководствовался инстинктами и мало чем отличался от животного.

С течением времени сознание росло, инстинкты постепенно превратились в социальные нормы. Социальные нормы — общие правила регулирующие поведение людей в обществе.

Разновидности социальных норм древнего общества:

— обычаи;

— моральные нормы;

— нормы религии.

Обычаи — правила поведения сложившиеся при многократном повторении и вошедшие в привычку.

Моральные нормы — правила поведения, основанные на первобытном представлении о добре и зле.

Религиозные нормы — основаны на религиозных представлениях.

Искусство было создано гораздо раньше, чем письменность. В эпоху позднего палеолита люди выбивали на скалах абстрактные знаки. На стенах пещер изображали животных и человеческие руки. Кроме того, уже в этот период создавали скульптуры с помощью камня и костей.

Считается, что помимо дошедших до нас скульптур и наскальных рисунков, искусство также представлялось музыкой, песнями и обрядами, танцами. Люди рисовали на земле и коре деревьев. Шкуры животных использовали, в том числе для творчества. Женщины делали украшения из природных материалов, прокрашивая их цветными пигментами. Наличие желания украшать свое жилище, и тело свидетельствует о появлении способности к абстрактному мышлению.

В эпоху палеолита художники изображали в основном травоядных животных. Гораздо более редко хищных животных, представляющих опасность для людей.

Обрабатывали люди бивни животного.

В период неолита появились каменные постройки. В это же время изображения начали предавать не только конкретные, но и отвлеченные понятия. Появились многие виды декоративно — прикладного искусства.

Власть основывалась в основном на социальных нормах и поддерживались авторитетом вождей и старших. Нормы регулировали все сферы жизни.

Подчинение для людей не было чем — то удивительным, интересы рода были прежде всего. Соответственно нарушение правил вело к жесткому наказанию.

Самый главный орган власти — собрание рода. На собрании решались все дела включая выбор старейшины и военачальника. В большинстве случаев эти должности занимали мужчины.

В основе всего лежал принцип родства. Характерной чертой власти является ее общественный характер.

В условиях ведения хозяйства того времени, собственность была совместной и распределялись между всеми членами общества. Размер доли зависел от объема проделанной работы.

После того как человек начал трудится осознанно начал вести учет продуктов. Для этого даже выделялись специальные члены общины. Подобные действия повышали шансы выжить и поддерживать порядок.

Учет предполагал ведение записей. Так как писать люди еще не умели вместо этого пользовали зарубками и насечками.

Примитивное искусство охватывало все континенты, кроме Антарктиды. Но самое большое количество находок древней живописи найдено на территории Европы.

Причинами появления творчества стали:тяга к прекрасному, первые верования, вера в магию.

Развитие семейных отношений.

Формирование семьи можно разделить на три периода:

1. древнее стадо;

2. матриархат;

3. патриархат, разделяющийся на два этапа:

— отцовский род;

— соседская община (этап распада первобытного строя).

Первобытное стадо — условное название непостоянного человеческого сообщества. Выживать поодиночке в суровых условиях дикой природы было трудно и почти невозможно. Охотиться, собирать еду и отбиваться от диких животных, было гораздо легче вместе. По этой причине люди объединялись в группы, и это стало первой общественной формой объединения людей.

От животного стада сообщество отличалось тем, что члены стада друг другу помогали, строили жилища, совместно воспитывали детей, делились жизненным опытом. Жизнь в коллективе побудило людей начать общаться. Охота способствовала улучшению орудий труда, а это в свою очередь развитию человека и общества.

Матриархат — этап, характеризующийся доминирующим положением в обществе женщин. Имущество наследовалось только по материнской линии. Брак носил групповую форму, позже парный брак, но с раздельным проживанием мужа и жены. На поздних этапах проживали совместно, только муж переходил жить в общину жены. В истории это явление называлось «Матрилокальность» — это первая форма совместного проживания пары.

Патриархат. Этот период стал последним в первобытном строе. Характеризовался ведущей ролью мужчин во всех сферах жизни общины. Соответственно женщина после брака переходила в общину мужа. На позднем этапе патриархата появилась моногамная семья.

Первобытное общество охватывает эпоху от появления человека до образования государства.

Основные черты первобытного общества:

— низкий уровень развития производства;

— коллективная работа;

— общие орудия и средства труда;

— равное распределение продуктов;

— большая зависимость человека от природы.

Со временем появились предпосылки для распада первобытного общества и образования государства.

Образования государства обусловили три основные причины:

— общественный раздел труда;

— появление частной собственности;

— классовое разделение общества.

После того как первобытное общество перешло к рабовладельчеству произошло изменение типа власти.

Можно сделать общий вывод про то, что производственное хозяйство привело к трудовому разделению и неравенству в обществе, а также классовой дифференциации. Все эти события привели к переходу от первобытного к рабовладельческому обществу.

Разложение родового строя за первое тысячелетие привело к образованию феодального общества.

Каждое отдельное государство имело свои отличительные черты и специфику формирования.

Существенное влияние на образование государства оказывала религия. В первобытном обществе каждый отдельный род поклонялся своему богу. Когда рода объединялись именно это обстоятельство укрепляло власть правящей верхушки.

Власть все еще связывалась с богами однако срок правление » царя» продлевался и постепенно стал сроком на всю жизнь. В результате из выборной власти она превратилась в наследственную, передаваемую от отца к сыну.

Еще причинами образования государства являлись: наука, влияние религии, укрепление государственной власти.

Урок 3: Древнейшие люди — 100urokov.ru

План урока:

Возникновение первых людей

Родовые общины

Первобытные орудия труда и оружие

Зарождение религии

Первобытное искусство

Переход от родовой общины к соседской

Человеческое общество до появления первых государств, историки называют эпохой первобытности. В этот период, который длился миллионы лет, появились первые в мире люди.

Возникновение первых людей

Около 3-4 миллионов лет назад Землю заселяли человекообразные обезьяны. Они не были похожи на современных людей, не владели членораздельной речью, отличались грубым лицом и длинными свисающими вниз руками. Но в отличие от обычных обезьян они умели изготавливать простейшие орудия труда, которые применяли на охоте.

Примерно 40 тысяч лет назад в Африке и Южной Азии появились существа, которых историки считают прямыми предками современного человека – Homo Sapiens (Человек Разумный). От человекообразной обезьяны Homo Sapiens отличался большим объемом мозга, более прямой походкой, человеческими чертами лица.

Источник

По мере развития, Homo Sapiens научился выражать свои эмоции связной речью. Его руки становились более ловкими, пальцы более гибкими. Чтобы выжить в условиях дикой природы древние люди объединялись в родовые общины.

Запоминаем новые слова!

Орудия труда – это специальные приспособления для осуществления трудовой деятельности.

Родовая община – это коллектив кровных родственников, проживающий на одной территории, занятый совместной трудовой деятельностью.

Большую часть времен человек древних времен проводил в поисках пищи. Ее можно было добыть двумя способами: собирательством и охотой. Занятие собирательством представляло собой поиск съедобных ягод, кореньев, улиток, плодов, птичьих яиц. В основном этим занимались женщины и дети, так как большинство взрослых здоровых мужчин проводили свое время на охоте.

Охота была сложной и опасной. Далеко не все возвращались с нее живыми. Убить медведя, бизона, шерстистого носорога или мамонта можно было только совместными усилиями. Общий труд объединял древних людей, способствовал развитию речи.

Родовые общины

Выжить в суровых природных условиях древние люди могли только в родовой общине. Как правило, она состояла из нескольких десятков человек из одного рода, которые жили и трудились сообща. Взрослые здоровые мужчины занимались строительством жилища, изготовлением орудий труда, охотой. Женщины в это время готовили пищу, шили одежду, поддерживали огонь в очаге.

Запоминаем новые слова!

Род – это группа людей, происходящих от одного предка.

Жизнью и делами своей общины сородичи управляли сообща. Совместно они принимали все самые важные решения, а также избирали старейшину общины – самого умного, умелого и опытного сородича. Старейшина прилагал все усилия для сохранения родовой общины, поддержаний в ней порядка.

Источник

Первоначально родовые общины вели кочевой образ жизни – периодически перемещались с места на место. Это было связано с тем, что охотники вынуждены были искать новые территории для охоты. Истощив запасы всех съедобных ягод, плодов и кореньев, собиратели также нуждались в перемещении на новые земли.

После того как древние люди научились скотоводству и земледелию, они перешли к оседлому образу жизни – то есть, перестали постоянно менять место жительства. Это произошло примерно 10 тысяч лет назад.

Скотоводству люди обучились благодаря детенышам животных, которых они забирали к себе после убийства зверя на охоте. Так они одомашнили овец, куриц, коз, уток, свиней. Животных использовали для получения продуктов питания – мяса и молока, а их шкуры шли на пошив одежды и обустройство жилища. Самое первое из прирученных животных – собака, стала верным помощником древнего человека на охоте.

Земледелию древние люди также научились случайно – они заметили, как оброненные на землю семена через время входят и приносят плоды. Система земледелия значительно упростила людям жизнь – теперь они могли сохранять большие запасы зерна на случай голода или неурожая.

Первобытные орудия труда и оружие

Большинство орудий труда первобытные люди изготавливали из камня. Он был удобен в использовании, так как раскалывался на пластины с острыми режущими краями. Кускам камня люди придавали разнообразные формы, позволяющие скрести, резать, копать.

Так как камень являлся основным материалом для изготовления орудий труда и оружия, ученые назвали эпоху Первобытности Каменным веком.

Самыми распространенными древними орудиями труда были:

- Ручное рубило – заостренный кусок камня, который применяли в самых разных случаях вместо ножа или топора.

- Древний скребок – обломок камня остроконечной или дугообразной формы. Его использовали для обработки шкур животных, для разрезания различных плодов.

- Палка-копалка. Она представляла собой заостренную кость или кусок дерева, с помощью которого можно было взрыхлить землю для посадки семян, откопать съедобные коренья.

- Древняя мотыга – представляла собой длинную деревянную палку с прикрепленным заточенным камнем на конце. Ее использовали для обработки почвы.

Помимо изготовления орудий труда, важнейшим умением для древнего человека было создание оружия. Перед тем как стать охотником, мальчик должен был научиться мастерить различные виды оружия. Его делали из камня, из оленьих рогов, бивней мамонта.

Источник

Для убийства крупной добычи охотники изготавливали копья – длинные палки с заостренными наконечниками, которых метали в животных. Длину копья каждый охотник подбирал для себя индивидуально, примерно в собственный рост. Для мелких и более шустрых животных охотники применяли дротики – короткие копья. Их можно было бросать с большого расстояния в некрупную добычу.

Чем лучшее было изготовлено оружие – тем больше была вероятность успешной охоты. Поэтому в свободное время, взрослые мужчины часами обучали своих сыновей изготовлению наконечников копий, дротиков.

Зарождение религии

Многие явления природы воспринимались первобытным человеком как загадочные и устрашающие. Люди пытались объяснить грозу, ветер, холод, засуху, молнию влиянием духов или волей богов. Так зародились древнейшие религиозные верования.

Наши предки считали, что окружающий их мир заселен невидимыми духами, которые способны помочь или навредить общине. Рассерженные духи насылали на род болезни, засуху, неурожай, распугивали добычу на охоте. Чтобы их задобрить, члены общины проводили различные религиозные обряды: подносили духам жертвенные дары, наносили на тело определенные рисунки и символы, танцевали специальные танцы перед охотой.

Запоминаем новые слова!

Религиозный обряд – это совокупность определенных действий, с помощью которых люди пытаются установить связь со сверхъестественными силами, Богом.

Одновременно с верой в духов, у людей зародилась вера в богов – более могущественных существ, повелевающих всем миром, отдельными природными стихиями. Богов представляли в виде Солнца, Луны, звезд, молнии, ветра. Древние люди верили, что боги также могут принимать форму отдельных видов животных, поэтому в некоторых племенах существовали запреты на убийство того или иного зверя (медведя, орла, кабана, оленя и прочих).

В совершении религиозных обрядов люди часто использовали идолов – сделанные из дерева, глины или камня изображения богов. Им подносили жертвенные дары: самые вкусные ягоды и коренья, забитых на охоте животных. В обмен на дар предки просили удачи на охоте, обильного дождя, прекращения холодов, исцеления от болезни.

С зарождением религии в общине появился новый тип людей – маги, шаманы, колдуны, которые проводили религиозные обряды, «разговаривали с богами» и указывали роду волю богов.

Первобытное искусство

С переходом от кочевого образа жизни к оседлому, жизнь людей стала более спокойной, размеренной. У них появилось больше свободного времени, что способствовало зарождению искусства.

Первобытные охотники рисовали в пещерах сцены охоты. Мощные бизоны, олени, мамонты, лошади, носороги наносились на стены природной краской. Пещерная живопись сохранилась до наших дней потому, что в пещерах краски не выцветали на солнце, не подвергались воздействию дождя и сильного ветра.

Помимо наскальных рисунков до наших дней сохранились древние фигурки животных и людей. Наши предки мастерили их из камня, рогов и костей животных, глины, которую затем обжигали.

Источник

Переход от родовой общины к соседской

После того как кочевой образ жизни сменился оседлым, начался постепенный распад родовых отношений. Древние люди уже не нуждались во всесторонней помощи рода, был совершен переход от родовой общины к соседской.

Запоминаем новые слова!

Соседская община – это коллектив людей, состоящий из нескольких семей, живущих на одной территории, но принадлежащих к разным родам.

Отличительные признаки соседской общины:

- Не все члены общины являются кровными родственниками. Она включает в себя несколько семей из разных родов.

- Каждая семья занимается своим трудом, обеспечивает себя всем необходимым практически без помощи общины.

- Помимо коллективной собственности (лугов, рек, лесов) в соседской общине существует частная собственность – имущество, принадлежащее каждой отдельно взятой семье (жилище, земельный участок, орудия труда, оружие, скот).

В соседской общине появилась частная собственность. Это привело к зарождению неравенства: одни семьи жили беднее, другие зажиточнее. Процветали те, кто умело занимался земледелием и скотоводством, изготавливал лучшие орудия труда и оружие. В особенном положении находились старейшины. Им отдавали лучшую часть добычи с охоты, приносили многочисленные дары и подношения.

Для защиты от воинственных соседей соседские общины объединялись между собой в племена. С возникновением племен появились племенные вожди – главы племени, которых члены общины избирали на общем собрании.

Запоминаем новые слова!

Племя – это добровольное объединение нескольких родов, проживающих на одной территории.

Отдельные племена стали объединяться в племенные союзы. Они складывались не на основе кровнородственных связей, а на основе общей территории, потребности в защите от сильных врагов. Часто названия племенных союзов происходили от наименований рек, гор, озер или земли, на которой они проживали. Например, ильменские словене – племенной союз славян, живших у озера Ильмень.

Впоследствии на основе племенных союзов образовывались первые древнейшие государства. С образованием первых государств завершилась эра Первобытности, началась новый исторический период – эпоха Древнего мира.

Источник

2.1. Общая характеристика первобытности. История и культурология [Изд. второе, перераб. и доп.]

2.1. Общая характеристика первобытности

Проблемы антропогенеза

Возникновение человека и культуры — явления неразрывные, ибо ни один из этих чудесных феноменов невозможен без другого. Действительно, культура невозможна без человека (иначе кто ее создает и поддерживает?). Нет и человека вне культуры, поскольку в процессе любой деятельности он создает те вещи, идеи, символы, которых нет в природе. То есть культура — антропогенна, создана исключительно человеком.

Существуют две основные точки зрения на проблемы антропогенеза (происхождение физического типа человека) и антропосоциогенеза (формирование человека как общественного существа, создающего культурные ценности).

Первая — библейская, или религиозная. Люди, поверхностно знакомые с Библией, утверждают, что акт сотворения человека был скор: «И создал Господь Бог человека из праха земного»[12]. Однако, читая Библию дальше, убеждаемся, что процесс творения человека на этом не заканчивается. В шестой день творения был создан лишь биологический тип нашего предка, затем начался длительный процесс развития человеческой культуры.

Жажда знаний доводит людей до грехопадения — они отведали плодов с запретного «древа познания добра и зла» и за это были изгнаны из рая земного. То есть произошел разрыв человека с царством дикой природы. Начинается период его цивилизованного развития. Он уже не удовлетворяется потреблением продуктов природы, а создает производящее хозяйство — возделывает землю, одомашнивает животных, строит города. Одновременно он развивает социальную сферу — вырабатывает нормы морали и права, создает различные виды искусства и т. д. И все это происходит не за один день, а в результате длительной эволюции.

Вторая точка зрения — естественно-научная. Ученые-материалисты, основываясь на фактах и аналогиях, делают вывод, что длительным был не только процесс антропосоциогенеза, но и антропогенеза. В этом наиболее существенное различие двух точек зрения.

Издревле люди находили загадочные предметы: человеческие кости неправильной формы, каменные орудия труда и т. п. Считалось, что это — следы великих грешников, которых Бог покарал, обезобразив внешности и лишив цивилизованных орудий труда. Ученые античности впервые выдвинули идеи эволюционного развития человечества. Демокрит (V в. до н. э.) представлял прошлое людей звероподобным, но борьба за существование вывела их из животного состояния. Его последователь, римский поэт и ученый Лукреций Кар (I в. до н. э.) в поэме «О природе вещей» отмечал:

Древним оружием были руки, ноги и зубы,

Камни, а также лесных деревьев обломки и сучья,

Пламя затем и огонь, как только узнали их люди.

Сила железа потом и меди были открыты… [4, с. 24].

Однако в дальнейшем христианские богословы отвергли столь далекое от слова Библии толкование процесса антропогенеза. Было определено, что сотворение мира произошло за 5508 лет, а человека — за 4004 года до рождества Христова. Это было результатом поверхностного истолкования Святого писания, поэтому серьезными учеными признавалось недостоверным.

В период Просвещения предпринимались попытки подлинно научного объяснения древнейшей истории человечества. Европейцы, изучая жизнь отсталых народов Нового Света, подтвердили гипотезы о том, что в таком же диком состоянии находились и жители цивилизованной Европы. К. Линней (1707–1778) пошел дальше — в своей классификации животного мира он отнес человека и обезьян к одной группе. Он ввел и термин, обозначающий современного человека: homo sapiens — «человек разумный». В 1859 г. Ч. Дарвин в своей работе «Происхождение видов путем естественного отбора…» заявил, что человек возник из обезьяны благодаря половому отбору.

Начинается глобальный поиск вещественных доказательств эволюции человека. В 1856 г. остатки древнего человека, сильно отличавшегося от современного физического типа, были найдены в долине Неандерталь (Германия). В 1891–1894 гг. на острове Ява были обнаружены остатки еще более древнего человекоподобного существа — питекантропа, а в 1927 г. в пещере близ Пекина — кости 25 особей синантропа. Возраст этих находок определялся в несколько сотен тысяч лет, хотя точная датировка здесь невозможна. Находки самых древних предков человека — атлантропов, австралопитеков, зинджантропов — были сделаны в Восточной Африке в 30–80-е годы английскими археологами Лики. Возраст этих существ определялся в 2,5–3 млн лет.

На основании подобных открытий появилась версия о том, что около 30 млн лет назад возникли первые человекоподобные обезьяны (антропоиды, приматы). В ходе эволюционного развития приматов, около 3 млн лет назад возник отряд гоминид — существ, умевших изготовлять орудия труда, обладавших навыками прямохождения (австралопитеков). Затем появились более совершенные виды человека: питекантроп (1,0–0,25 млн лет), неандерталец (0,25–0,04 млн лет) и современный тип человека (кроманьонец), возраст которого около 40 тыс. лет. Однако четкой генеалогии (эволюционного пути), признанной всеми учеными, не существует. Спорным является вопрос: почему отдельные виды обезьян начали превращаться в человека и действительно ли этот процесс был эволюционным?

Ф. Энгельс (1820–1895) выдвинул и обосновал формулу: «Труд создал человека». Обезьяна начала манипулировать камнем или палкой и достигла при этом положительного результата при добывании средств пропитания и в защите от врагов. Этот полезный навык, закрепившись, получил развитие — приматы начали уже целенаправленное изготовление орудий труда. В результате не только повышалась эффективность труда и обороны, но и происходило совершенствование органов человеческого тела, развивались мышление, речь, усложнялась организация коллектива и т. д. Критики этой «трудовой теории» усматривают два ее недостатка: переоценку интеллектуальных способностей обезьян и невозможность в краткий срок (2–3 млн лет) осуществления всего комплекса эволюции. Современными учеными не признана бесспорной и теория естественного отбора Ч. Дарвина.

Многие ученые считают важным учитывать внешние факторы, повлиявшие на антропогенез. Одним из таких факторов является непосредственное сотворение человека Богом, т. е. признание правоты Библии. Другой фактор — астрофизический. Это смещение магнитного полюса Земли (геомагнитная инверсия), в результате которого произошли глобальные изменения климата и животного мира планеты. Атлантропы, неандертальцы и современные люди появились именно во время таких инверсий.

Действие еще одного фактора обусловливается тем, что район Восточной Африки — прародины человека — это зона высокой тектонической активности и залегания радиоактивных руд. Радиоактивность могла повлиять на изменение генетической наследственности приматов, произошла мутация. У обезьян стали появляться дети с врожденными дефектами: кости скелета стали менее крепкими, изменилась форма черепа — он стал больше, но исчезли острые клыки, служившие обезьянам естественными кинжалами. Это ослабление организма приматов заставило их заняться орудийной деятельностью, развивать свой интеллект. Таким образом, в человека превращается не обычная обезьяна, а та, которая утратила естественную связь со средой, т. е. ослабленная физически, но с более развитыми умственными способностями.

В развитие этих версий Э. Кассирер (1874–1945) выдвинул подражательно-символическую теорию антропогенеза. В результате мутаций человек стал не только слабее животных, но и освободился от их прирожденных инстинктов (табу), например преодолел страх огня. Человек начал присматриваться к поведению других животных, как бы учиться у них, например у бобров, строящих плотины и обрабатывающих дерево. При этом человек начинает познавать мир с помощью символов — слов-понятий, жестов, знаковых систем, заменяющих конкретные предметы и действия. Если у животных существует прямая реакция на внешние стимулы и раздражители, то человек подвергает свои ответные реакции мысленной обработке.

Периодизация первобытной истории

Древнейший период человеческой истории (предыстории) — от появления первых людей до возникновения первых государств — получил название первобытно-общинного строя, или первобытного общества. В это время происходило не только изменение физического типа человека, но и орудий труда, жилищ, форм организации коллективов, семьи, мировоззрения и т. д. С учетом этих составляющих ученые выдвинули ряд систем периодизации первобытной истории.

Наиболее разработанной является археологическая периодизация, в основе которой лежит сопоставление изготовленных человеком орудий труда, их материалов, форм жилищ, захоронений и т. д. По этому принципу история человеческой цивилизации делится на века — каменный, бронзовый и железный. В каменном веке, который обычно отождествляется с первобытно-общинным строем, выделяются три эпохи: палеолит (греч. — древний камень) — до 12 тыс. лет назад, мезолит (средний камень) — до 9 тыс. лет назад, неолит (новый камень) — до 6 тыс. лет назад. Эпохи подразделяются на периоды — ранний (нижний), средний и поздний (верхний), а также на культуры, характеризующиеся единообразным комплексом артефактов. Культура получает название по месту ее современного расположения («Шель» — около города Шель в Северной Франции, «Костенки» — от наименования поселка на Украине) или по иным признакам, например: «культура боевых топоров», «культура срубных захоронений» и др.

Создателем культур нижнего палеолита был человек типа питекантропа или синантропа, среднего палеолита — неандерталец, верхнего палеолита — кроманьонец. Данное определение основывается на археологических исследованиях в Западной Европе и не может быть в полной мере распространено на другие регионы. На территории бывшего СССР исследовано около 70 стоянок нижнего и среднего палеолита и около 300 стоянок верхнего палеолита — от реки Прут на западе до Чукотки на востоке.

В период палеолита человек изготовлял первоначально грубые ручные рубила из кремня, которые являлись унифицированными орудиями труда. Затем начинается изготовление специализированных орудий — это ножи, проколки, скребла, составные орудия, например каменный топор. В мезолите преобладают микролиты — орудия труда из тонких каменных пластин, которые вставляли в костяную или деревянную оправу. Тогда же были изобретены лук и стрелы. Неолит характеризуется изготовлением шлифованных орудий труда из мягких пород камня — нефрита, сланца, шифера. Осваивается техника пиления и сверления отверстий в камне.

На смену каменному веку приходит краткий период энеолита, т. е. существования культур с медно-каменным инвентарем.

Бронзовый век (лат. — энеолит; греч. — халколит) начался в Европе с III тыс. до н. э. В это время во многих регионах планеты возникают первые государства, развиваются цивилизации — Междуречья, Египта, Средиземноморская (раннеминойская, раннеэлладская), мексиканская и перуанская в Америке. На Нижнем Дону исследованы поселения этого времени в Кобяково, Гниловской, Сафьяново, на берегах Манычских озер.

Первые изделия из железа появляются на территории России в X–VII вв. до н. э. — среди племен, обитавших на Северном Кавказе (скифы, киммерийцы), в Поволжье (дьяковская культура), Сибири и других регионах. Отметим, что частые и массированные миграции различных народов с востока, проходившие через территорию Центральной России и донские степи, разрушали поселения оседлого населения, уничтожали целые культуры, которые могли бы при благоприятных условиях развиться в цивилизации и государства.

Другую систему периодизации, основанную на комплексной характеристике материальной и духовной культур, предложил в 70-е годы XIX в. Л. Морган. При этом ученый основывался на сопоставлении древних культур с современными культурами американских индейцев. В соответствии с этой системой первобытное общество делится на три периода: дикость, варварство и цивилизацию. Период дикости — это время раннего родового строя (палеолит и мезолит), он завершается изобретением лука и стрел. В период варварства появляются керамические изделия, возникают земледелие и животноводство. Для цивилизации характерно появление бронзовой металлургии, письменности и государств.

В 40-е годы XX в. советские ученые П. П. Ефименко, М. О. Косвен, А. И. Першиц и др. предложили системы периодизации первобытного общества, критерием которых были эволюции форм собственности, степень разделения труда, семейные отношения и т. д. В обобщенном виде такую периодизацию можно представить так:

1) эпоха первобытного стада;

2) эпоха родового строя;

3) эпоха разложения общинно-родового строя (возникновение скотоводства, плужного земледелия и обработки металлов, зарождение элементов эксплуатации и частной собственности).

Все названные системы периодизации по-своему несовершенны. Существует немало примеров, когда каменные орудия палеолитической или мезолитической формы использовались у народов Дальнего Востока в XVI–XVII вв., при этом у них существовали родовое общество и развитые формы религии, семьи. Поэтому оптимальная система периодизации должна учитывать наибольшее число показателей развития общества.

Поделитесь на страничкеСледующая глава >

рост, внешность, основные навыки и занятия

Как гласят научные данные, первобытные люди появились около 4 миллионов лет назад. В течение многих тысячелетий они эволюционировали, то есть совершенствовались не только в плане развития первобытного общества, но и внешне. Историческая антропология подразделяет первобытных людей на несколько видов, которые последовательно сменяли друг друга. В чём состоят анатомические особенности каждого вида первобытных людей, и в какой период времени они существовали? Обо всём этом читайте далее.

Первобытные люди – кто они?

Самые древние люди обитали на территории Африки больше чем 2 миллиона лет назад. Это подтверждают многочисленные археологические находки. Однако доподлинно известно, что впервые человекоподобные существа, уверенно передвигающиеся на задних конечностях (а именно этот признак является самым важным в определении первобытного человека), появились намного раньше – 4 миллиона лет назад. Такая характеристика древних людей, как прямохождение, была впервые выявлена у существ, которым учёные дали название «австралопитеки».

В результате многовековой эволюции их заменил более совершенный Homo habls, известный также как «человек умелый». Ему на смену пришли человекообразные существа, представители которых именовались Homo erectus, что в переводе с латыни означает «человек прямоходящий». И лишь спустя почти полтора миллиона лет появился более совершенный вид первобытного человека, который больше всего напоминал современное разумное население Земли — Homo sapiens или «человек разумный». Как видно из всего вышеизложенного, первобытные люди медленно, но в то же время очень эффективно развивались, осваивая новые возможности. Рассмотрим более подробно, что же представляли собой все эти предки человека, в чём заключалась их деятельность и как они выглядели.

Австралопитеки: внешние особенности и образ жизни

Историческая антропология относит австралопитека к самым первым обезьянам, передвигающимся на задних конечностях. Зарождение этого рода первобытных людей началось на территории Восточной Африки более 4-х миллионов лет назад. На протяжении почти 2-х миллионов лет эти существа распространялись по континенту. Древнейший человек, рост которого составлял в среднем 135 см, имел вес не более 55 кг. В отличие от обезьян австралопитеки обладали более выраженным половым диморфизмом, однако строение клыков у мужских и женских особей было практически одинаковым. Черепная коробка этого вида была относительно небольшой и имела объём не более 600 см3. Основная деятельность австралопитека практически ничем не отличалась от той, которой занимаются современные обезьяны, и сводилась к добыче пищи и защите от естественных врагов.

Человек умелый: особенности анатомии и образа жизни

Homo habilis (в переводе с латыни «человек умелый») как отдельный самостоятельный вид человекообразных появился 2 миллиона лет назад на Африканском континенте. Этот древнейший человек, рост которого нередко достигал 160 см, имел более развитый, чем у австралопитека, мозг – около 700 см3. Зубы и пальцы верхних конечностей у Homo habilis имели практически полное сходство с человеческими, однако большие надбровные дуги и челюсти делали его похожим на обезьян. Помимо собирательства человек умелый занимался охотой с применением каменных глыб, а для разделки туш животных умел использовать обработанную кальку. Это говорит о том, что Homo habilis является первым человекоподобным существом, имеющим трудовые навыки.

Человек прямоходящий: внешний вид

Анатомическая характеристика древних людей, известных как Homo erectus, заключается в выраженном увеличении объёма черепа, что позволило учёным утверждать, что их мозг сравним по размерам с мозгом современного человека. Надбровные дуги и челюсти человека умелого оставались массивными, но были не так ярко выражены, как у их предшественников. Телосложение было практически таким же, как у современного человека. Судя по археологическим находкам, Homo erectus вёл оседлый образ жизни и умел добывать огонь. Проживали представители данного вида достаточно крупными группами в пещерах. Основным занятием человека умелого было собирательство (в основном у женщин и детей), охота и рыбная ловля, изготовление одежды. Homo erectus одним из первых начал осознавать потребность в создании запасов пищи.

Неандертальцы появились намного позже своих предшественников – около 250 тысячелетий назад. Что же представлял собой этот древнейший человек? Рост его доходил до 170 см, а объём черепа — 1200 см3. Помимо Африки и Азии эти предки человека расселились и на территории Европы. Максимальное количество неандертальцев в одной группе достигало 100 человек. В отличие от своих предшественников они имели зачаточные формы речи, что позволяло соплеменникам обмениваться информацией и более слаженно взаимодействовать друг с другом. Основным занятием этого предка человека являлась охота. Успех в добыче пищи им обеспечивали разнообразные орудия: копья, остроконечные длинные осколки камней, которыми пользовались как ножами, и ловушки, вырытые в земле с помощью кольев. Полученные материалы (шкуры, кожи) неандертальцы использовали для изготовления одежды и обуви.

Кроманьонцы: завершающий этап эволюции первобытного человека

Кроманьонцы или человек разумный (Homo Sapiens) – это последний известный науке древнейший человек, рост которого достигал уже 170-190 см. Внешнее сходство этого вида первобытных людей с обезьянами было практически незаметно, так как уменьшились надбровные дуги, а нижняя челюсть уже не выдавалась вперёд. Орудия труда кроманьонцы изготавливали не только из камня, но также из дерева и кости. Помимо охоты эти предки человека занимались земледелием и начальными формами животноводства (приручали диких зверей).

Уровень мышления у кроманьонцев был значительно выше предшественников. Это позволило им создавать сплочённые социальные группы. На смену стадному принципу существования пришёл родовой строй и создание зачатков социально-экономических законов.

Статья о примитивности по The Free Dictionary

primitive

1. Anthropol , обозначающая или относящаяся к дописьменной и непромышленной социальной системе

2. Биологияa. , относящиеся или напоминающие раннюю стадию эволюционного развития определенной группы организмов

3. , показывающую черты примитивных художников; неподготовленный, детский или наивный

4. Геология , относящаяся к магмам, которые испытали лишь небольшую степень фракционной кристаллизации или кристаллического загрязнения

5. Устаревшие , относящиеся или обозначающие породы, образовавшиеся в палеозойскую эру или до нее

6. Протестантский теол , относящийся или связанный с группой меньшинства, которая отделяется от секты, деноминации или церкви, чтобы вернуться к тому, что считается изначальной простотой Евангелий

7.а. художник, чьи работы не соответствуют традиционным, академическим или авангардным стандартам западной живописи, например, художник африканской или океанической цивилизации

b. живописец эпохи до Возрождения в европейской живописи

ок. художник любой эпохи, чьи работы кажутся детскими или неподготовленными

8. работа такого художника

9. математика кривая, функция или другая форма, из которой происходит другая

Collins Discovery Энциклопедия, 1-е издание © HarperCollins Publishers 2005

Следующая статья взята из Большой Советской Энциклопедии (1979).Он может быть устаревшим или идеологически предвзятым.

Примитив

Первоначально произведение искусства раннего периода развития искусства. Понятие «примитивное» возникло в результате сопоставления, характерного для эстетики и искусствоведения 18-19 веков, «детского» и «зрелого» этапов развития искусства. Считалось, особенно с XVIII века, что первобытное искусство могло быть привлекательным благодаря цельности и кажущейся простоте своей живописной организации.Эти особенности наиболее ярко проявились при сравнении примитивных работ с произведениями, представляющими преобладающие стили.

В исследованиях современного искусства термин «примитивный» полностью утратил всякую субъективную окраску и является чисто именем. Его применяют к произведениям позднесредневековых художников (например, итальянских первобытных людей), к искусству народов, сохранивших черты первобытнообщинного общества (однако, это понятие первобытного искусства имеет распространение только в зарубежной науке), работа художников, не получивших систематической художественной подготовки, и творчество представителей примитивизма.

ССЫЛКИ

Previtali, G. La Fortuna dei primitivi dal Vasari ai neoclassici . Турин, 1964.Вентури, Л. Il gusto dei primitivi . Турин, 1972.

Большая советская энциклопедия, 3-е издание (1970–1979). © 2010 The Gale Group, Inc. Все права защищены.

примитив

[′ prim · əd · iv] (информатика)Отрывочная спецификация, опуская детали, некоторого действия в компьютерной программе.

(системы управления)Базовая операция робота, инициализируемая одним оператором команды в программе, которая управляет роботом.

Словарь научных и технических терминов МакГроу-Хилла, 6E, Copyright © 2003 McGraw-Hill Companies, Inc.

примитив

(1) См. Примитивный тип данных.(2) В компьютерной графике — элемент, который используется как строительный блок для создания изображений, например точка, линия, дуга, конус или сфера.

(3) В программировании — основная инструкция, оператор или операция. См. Машинную инструкцию.

(4) В микропрограммировании — микрокоманда или элементарная машинная операция.См. Микрокод.

Авторские права © 1981-2019, The Computer Language Company Inc . Все права защищены. ЭТО ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Любое другое воспроизведение без разрешения издателя строго запрещено.

.определение примитивности от The Free Dictionary