Развитие феодализма во франции англии германии общее и особенное: Страница не найдена | Оренбургский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О.Е.Кутафина (МГЮА)»

ПРОГРАММА для поступающих в аспирантуру по специальности «Отечественная история» (07.00.02).

1. Основные факторы исторической судьбы России.

Основные принципы периодизации отечественной истории.

Особенности исторического пути развития России: влияние географического фактора, роль государства, церкви и сословного строя, демографический фактор, особенности реформ, противоречивость исторического процесса.

Происхождение славян. Этногенез славянских народов. Восточнославянские племена в древности. Разложение первобытнообщинного строя у восточных славян.

Основные направления восточнославянской колонизации. География расселения восточнославянских племен. Неславянские этносы. Интенсивность этногенетических процессов в Южной Сибири и «выталкивание» конгломератов кочевников в восточную Европу в IV-IX вв.

Догосударственные объединения восточнославянских племен. Истоки русской государственности.

2. Образование древнерусского государства Киевской Руси.

Социально-экономическое развитие и государственный строй Киевской Руси в XI-XII вв.

Социально-экономическое развитие и государственный строй Киевской Руси в XI-XII вв.Основные источники изучения Древней Руси: «Повесть временных лет», «Русская правда», «Слово о полку Игореве». «Норманская» теория происхождения древнерусского государства и «антинорманизм».

Предпосылки образования древнерусской государственности. Киевская Русь в IX-X вв. Расширение ее территории в результате походов против хазар, болгар, Византии. Русь — «страна городов». Развитие феодальных отношений в Киевской Руси. Политический строй древнерусского государства. Начальные этапы складывания государственного управления. Первые князья Киевской Руси и их роль в укреплении внутреннего и международного положения Древнерусского государства. Становление и расцвет раннефеодальной монархии при Владимире I и Ярославе Мудром. Международные связи древней Руси. Крещение Руси и роль церкви в политической жизни государства. Древнерусская культура: ремесла, архитектура, живопись, литература и устное народное творчество.

3. Феодальная раздробленность Руси и ордынское иго.

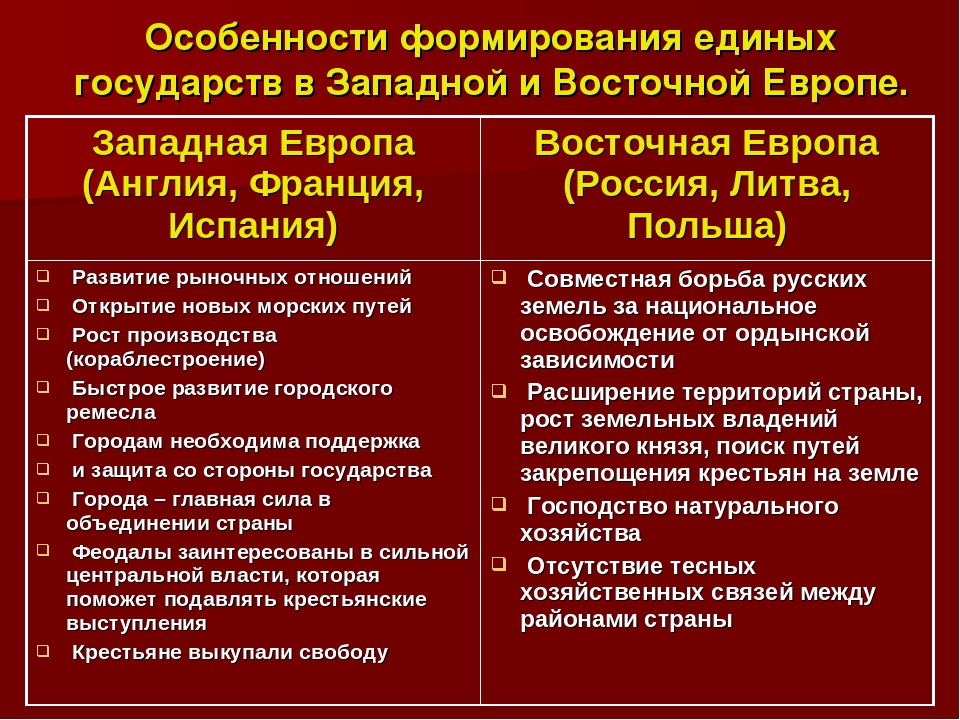

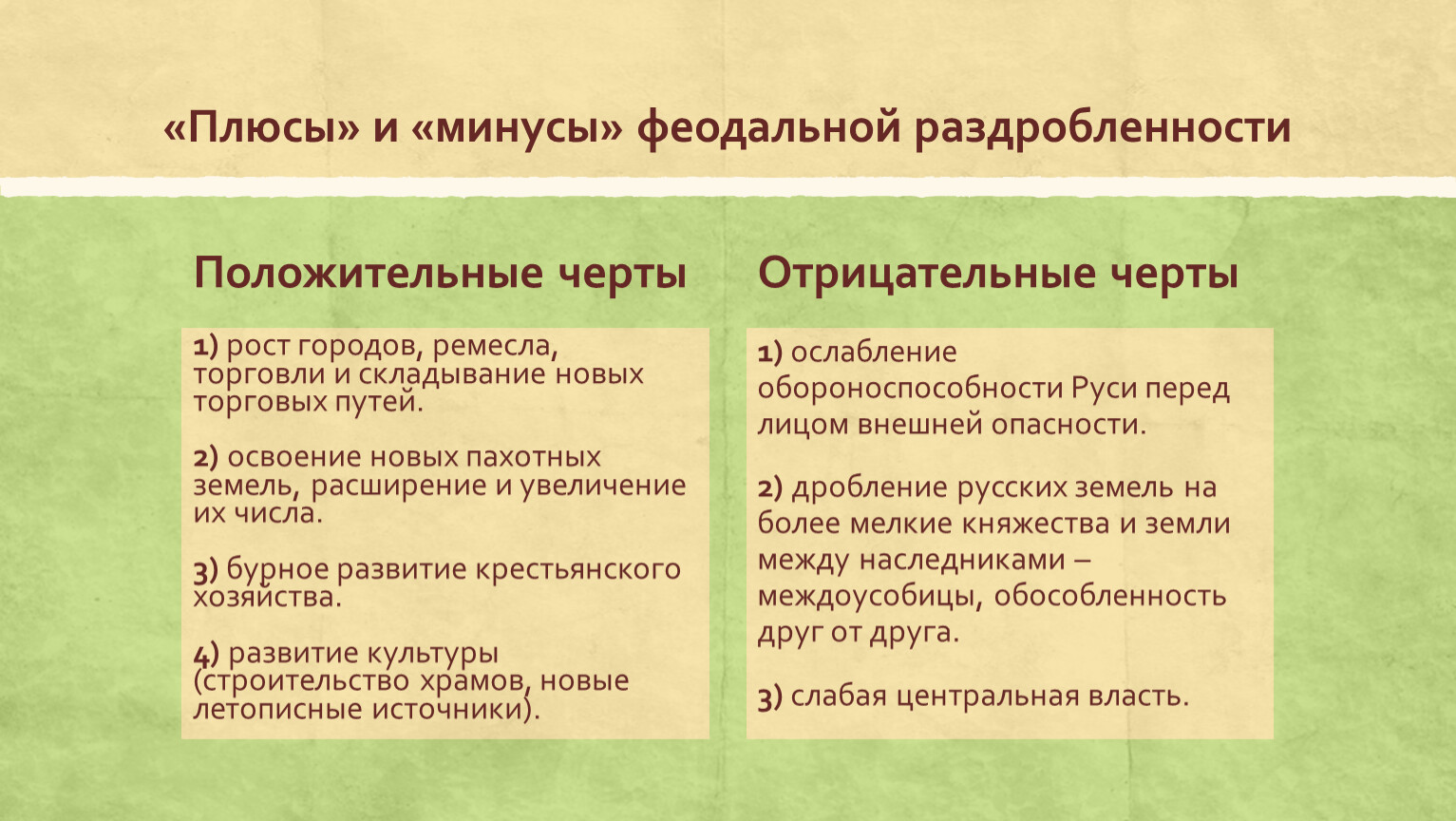

Распад Киевской Руси: причины, предпосылки и последствия. Формирование новых политических центров. Общее и особенное в политическом и экономическом развитии русских земель в XII-XIII вв. Особенности государственного управления в условиях раздробленности.

Княжеские усобицы на Руси и ослабление ее обороноспособности. Государственность в период ордынского нашествия. Установление на Руси монголо-татарского ига.

Русские земли в составе Монгольской империи. Формирование вассальной зависимости. Влияние Золотой Орды на внутриполитические отношения в русских княжествах. Древняя Русь в системе управления Монгольской империи. Борьба русского народа за свободу и независимость.

Предпосылки и этапы объединения русских земель вокруг Москвы. Образование Московского княжества: геополитическое положение Москвы и причины ее возвышения. Роль московских князей в объединительном процессе.

Культура Руси в период феодальной раздробленности и татаро-монгольского ига.

4. Образование централизованного Российского государства (XIV-XVI вв.). Становление самодержавия в России. Сословно-представительная монархия.

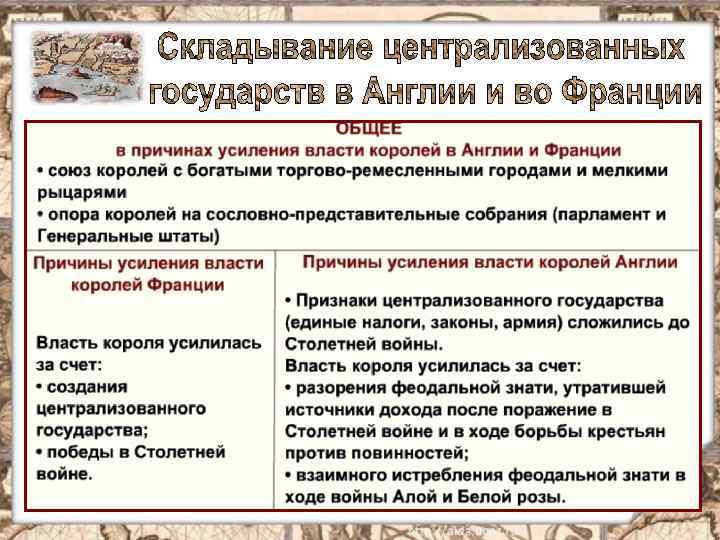

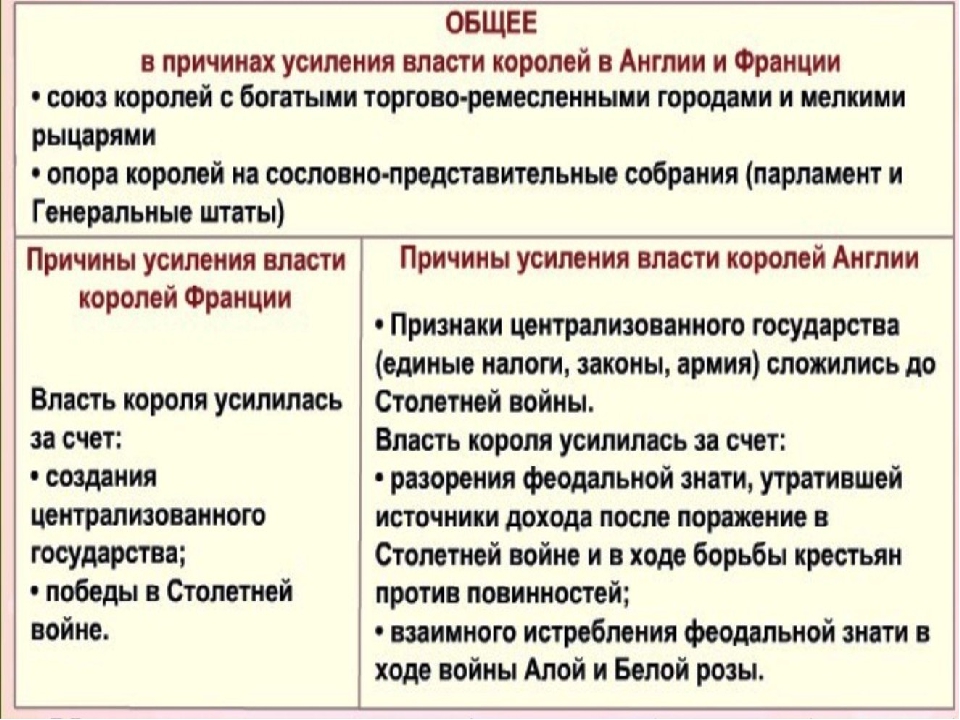

Московское княжество: начало возвышения. Соперничество Москвы и Твери за политическое лидерство. Объединительная политика московских князей в XIV в. — начале XVI вв. Политический кризис и феодальные войны во второй четверти XV в. Русское государство в годы правления Ивана III. Экономическая политика Ивана III. Развитие крепостнических отношений в России. Судебник 1497 г. — первый общерусский сборник законов. Завершение процесса консолидации русских земель во второй половине XV в. образованием единого Московского государства.

Ликвидация зависимости Руси от монголов. Распад Золотой Орды. Присоединение к Московскому государству Поволжья, Урала, Западной Сибири.

Русское централизованное (Московское) государство: своеобразие условий развития. Политическое устройство Московского государства. Становление самодержавия как специфической формы государственного устройства России (вотчинное государство), его отличие от европейского абсолютизма.

Московские государство в первой трети XVI века: итоги общественно-политического развития. Начало правления Ивана IV. Оформление сословно-представительной монархии в России. Реформы Избранной рады. Судебник 1550г. Стоглавый собор 1551 г. Преобразования налогово-финансовой системы; посошная подать, прямые и целевые налоги. Ликвидация системы боярских кормлений на местах. Дальнейшее укрепление централизованной государственной власти. Установление патриаршества в России. Развитие приказной системы управления. Борьба с боярской оппозицией. Опричнина, причины ее появления, сущность, последствия. Усиление крепостного гнета.

Города. Ремесла и торговля. Развитие русской культуры. Зодчество.

5. «Смутное время» в России в начале XVII в. Укрепление государственной власти после «смуты».

Обострение внешней и внутренней обстановки в начале XVII в. Политический и социальный кризис. «Смутное время»: причины, сущность, социальные силы, проявления. Борис Годунов: путь к престолу, суть, методы и результаты политики. Самозванство, как явление времени. Василий Шуйский. Семибоярщина. Крестьянское движение под руководством И. Болотникова. Борьба русского народа против иностранной интервенции.

Борис Годунов: путь к престолу, суть, методы и результаты политики. Самозванство, как явление времени. Василий Шуйский. Семибоярщина. Крестьянское движение под руководством И. Болотникова. Борьба русского народа против иностранной интервенции.

Восстановление государственности. Земский собор 1613 г Укрепление государственной власти и новой династии. Ликвидация последствий иностранной интервенции, возрождение страны, восстановление хозяйства.

Преемственность структуры государственной власти и управления. Возрастание роли Земских соборов. Ограничение влияния боярской аристократии. Усиление дворянства и купечества. Соборное Уложение 1649 г. — свод социально-экономических и административных норм. Процесс бюрократизации управления. Зарождение институтов абсолютизма в системе государственного управления.

Экономическое развитие страны в XVII в. Законодательное оформление крепостного права. Обострение социальных конфликтов в Российском государстве. Крестьянская война под предводительством С.

Церковь и ее роль в общественной жизни России. Церковная реформа. Раскол русской православной церкви и его влияние на судьбу православия.

Мировая тенденция к территориальному расширению государства и ее проявление в России. Включение Левобережной Украины и Сибири в состав России.

Развитие российской культуры в XVII в. Распространение просвещения. Новые черты в литературе и искусстве. Развитие научных знаний. Географические открытия. Общественно-политическая мысль. Расширение культурных связей с европейскими государствами. Быт и нравы различных слоев российского общества.

6. Россия в первой четверти XVIII в. Реформы Петра I.

Россия на рубеже XVII-XVIII вв. Объективная необходимость социально-экономических преобразований в России. XVIII в.: Просвещение и начало модернизации. Петра I и утверждение российского абсолютизма. Реформы Петра I: цели, содержание, характер, итоги.

Реформы государственного управления, структура государственного аппарата и система государственной службы в петровскую эпоху. Упразднение патриаршества, подчинение церкви государству. Реформирование армии и создание флота. Строительство Петербурга. Податная реформа и изменения в социальной структуре общества. Усиление крепостничества. Преобразования в области культуры и образования.

Упразднение патриаршества, подчинение церкви государству. Реформирование армии и создание флота. Строительство Петербурга. Податная реформа и изменения в социальной структуре общества. Усиление крепостничества. Преобразования в области культуры и образования.

Социальные противоречия и национальные конфликты в Российском государстве. Астраханское восстание и крестьянское движение под предводительством К. Булавина.

Международное положение России и внешняя политика Петра I. Превращение России в империю.

Увеличение территории Российской империи в XVIII в. и включение в ее состав земель, населенных представителями различных национальностей и конфессий. Податная реформа 1718-1728 гг.

Реформы местного управления первой половины XVIII в. и унификация системы управления в разных регионах. Сохранение традиционных институтов власти на Украине и в Прибалтике.

7. Россия в середине и второй половине XVIII в. Преобразования органов управления в эпоху Екатерины II.

Кризис власти после смерти Петра I. Борьба группировок и эпоха дворцовых переворотов. Попытки ограничения самодержавия и их поражение. Государственное управление и служилая бюрократия в эпоху дворцовых переворотов. Бироновщина, ее сущность. Политическая стабильность в правление Елизаветы Петровны, укрепление абсолютной власти, подготовка условий для дальнейшей модернизации государства.

Борьба группировок и эпоха дворцовых переворотов. Попытки ограничения самодержавия и их поражение. Государственное управление и служилая бюрократия в эпоху дворцовых переворотов. Бироновщина, ее сущность. Политическая стабильность в правление Елизаветы Петровны, укрепление абсолютной власти, подготовка условий для дальнейшей модернизации государства.

Правление Петра III: основные законодательные акты, причины нового дворцового переворота.

Социально-экономическое развитие страны в середине XVIII в. Развитие промышленности и торговли. Рост привилегий дворянства. Усиление власти помещиков над крепостными.

Основные тенденции внутренней и внешней политики России в эпоху дворцовых переворотов. Укрепление армии и флота. Участие России в Семилетней войне.

Влияние великих французских просветителей на общественное сознание в России и формирование политических взглядов Екатерины II. Ее принципы управления и реформирование высших и центральных органов власти. «Просвещенный» абсолютизм в России: его особенности, содержание, противоречия. Расцвет фаворитизма как неформального института власти в условиях абсолютной монархии. «Наказ» Екатерины II и работа Уложенной комиссии.

Расцвет фаворитизма как неформального института власти в условиях абсолютной монархии. «Наказ» Екатерины II и работа Уложенной комиссии.

Эволюция социальной структуры и общественных отношений в российском обществе. Правовое оформление привилегий дворян. Секуляризация церковно-монастырских имуществ. Положение сословий. Усиление крепостной зависимости. Крестьянская война под предводительством Е. Пугачева.

Губернская административная реформа 1775 г. и усиление роли генерал-губернатора (наместника) в системе государственного управления. Усиление среднего и нижнего звена управления. Унификация системы управления после губернской реформы 1775 г. Становление русской администрации на землях Северного Кавказа, в Новороссии и Крыму с привлечением национальных кадров и роль Г.А. Потемкина-Таврического в этом процессе.

Городское управление и самоуправление. Политические деятели екатерининской эпохи. А.А. Безбородко, А.А. Вяземский, И.И., Бецкой, братья Орловы, Н.И. и И.И. Панины, Г. А. Потемкин, Е.Р. Дашкова и др.

А. Потемкин, Е.Р. Дашкова и др.

Внешняя политика Екатерины II. Русско-турецкие войны, приобретение и освоение новых земель. Изменение геополитического положения в Восточной Европе. Разделы Польши и территориальные приобретения России. Рост внешнеполитического и военного могущества Российской империи.

Национальная политика правительства Екатерины II. Ликвидация гетманства на Украине — шаг к централизации власти. Колонизационная политика Екатерины II по привлечению иностранных специалистов и поселенцев для хозяйственного освоения земель Российской империи.

«Контрреформы» Павла I.

8. Культура России XVIII века.

Культура нового времени, ее характерные черты и особенности. Роль абсолютизма в осуществлении культурных преобразований.

Культура первой четверти XVIII в. Модернизация общественной жизни и быта. Просвещение и наука. Начало светского образования. Создание Академии наук. Открытия русских ученых и путешественников. Начало музейного дела.

И. И. Шувалов, М.В. Ломоносов и открытие Московского университета. Культура России и европейское Просвещение. Основные черты и национальные особенности культурного развития страны: усиление светских тенденций. Формирование системы общественного образования. Книжное дело и периодика. Русское просветительство, его роль в общественно-политической мысли и пробуждении гражданского самосознания. Просветительская и издательская деятельность Н.И. Новикова, А.Н. Радищева. Создание Академии художеств. Возникновение русского театра.

И. Шувалов, М.В. Ломоносов и открытие Московского университета. Культура России и европейское Просвещение. Основные черты и национальные особенности культурного развития страны: усиление светских тенденций. Формирование системы общественного образования. Книжное дело и периодика. Русское просветительство, его роль в общественно-политической мысли и пробуждении гражданского самосознания. Просветительская и издательская деятельность Н.И. Новикова, А.Н. Радищева. Создание Академии художеств. Возникновение русского театра.

9. Социально-экономическое и политическое развитие России в предреформенный период (первая половина XIХ в.).

XIX век в мировой и российской истории. Кризисные явления в России на рубеже XVIII-XIX вв. Великая Французская революция и российское общество. Правление Александра I, попытки осуществления либеральных реформ в начале царствования. Реформаторская деятельность и опала М.М. Сперанского. Разработка проектов преобразований, трудности и противоречия их реализации. Либерализм и консервативные традиции в политике России. Влияние консервативного лагеря на государственную политику. Колебания правительственного курса от либерализма к реакции.

Либерализм и консервативные традиции в политике России. Влияние консервативного лагеря на государственную политику. Колебания правительственного курса от либерализма к реакции.

Мероприятия в области промышленности и торговли, протекционизм. Положение крепостных крестьян. Отмена крепостного права в прибалтийских губерниях.

Россия в европейском конфликте начала XIX в.: участие в антинаполеоновской коалиции. Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской армии в 1813-1814 гг. Образование «Священного союза» и его роль в международной политике.

Общественно-политическая жизнь в России после 1812 г. Попытки реформ. Зарождение идеологии декабристов. Создание тайных обществ. Конституционные проекты декабристов. Место декабризма в российском освободительном движении.

Усиление реакционных тенденций во внутренней и внешней политике при Николае I. Кодификация законов Российской империи. Идеология «официальной народности» и ее теоретики. Политика в области образования и просвещения. Политический сыск и политическая цензура.

Политический сыск и политическая цензура.

Общественно-политические движения 30-60-х гг. XIX в. Дискуссии о путях развития России. Западники и славянофилы. Зарождение революционно-демократической идеологии.

Обострение национальных и социальных противоречий в России в середине XIX в. Революционные события 1848-1849 гг. в Европе и Россия.

Начало промышленного переворота, Царизм и буржуазия. Назревание кризиса крепостнической системы.

Внешняя политика России. Восточный вопрос. Присоединение Закавказья: причины, ход Кавказской войны. Крымская война: политические и экономические последствия для России.

10. «Великие реформы» XIX века и развитие России.

Тенденции мирового развития во второй половине XIX века. Кризис в российском обществе в начале 60-х гг. Причины и предпосылки буржуазных реформ 60-70-х гг. XIX в. в России. Подготовка и осуществление отмены крепостного права, механизм аграрной реформы 1861 г. Консервация общинного строя в деревне. Социально-политические и культурные последствия отмены крепостного права. Дальнейшее реформирование российского общества. Судебная, земская, городская, финансовая, военная, цензурная реформы, реформа народного просвещения. Итоги и последствия «великих реформ». Эволюция самодержавия.

Дальнейшее реформирование российского общества. Судебная, земская, городская, финансовая, военная, цензурная реформы, реформа народного просвещения. Итоги и последствия «великих реформ». Эволюция самодержавия.

Исторические корни местного самоуправления в России. Подготовка и проведение земской реформы 1864 г. Состав и деятельность земских учреждений в России. Земское движение и самоуправление. Круг деятельности земств. Городское самоуправление в России.

11. «Контрреформы». Россия в 80-90-е гг. XIX в.

Социально-экономическое развитие России в пореформенный период. Особенности российского капитализма в промышленности и сельском хозяйстве. Изменения в социальной структуре российского общества. Национальный вопрос во второй половине XIX в. Обострение социальной напряженности, поляризация политических сил.

Общественное движение в пореформенный период. Народничество: его идейные истоки и основные течения. Нелегальные революционные организации народников и их деятельность. Раскол народничества. Эпоха политического террора.

Раскол народничества. Эпоха политического террора.

Зарождение рабочего движения. Начало распространения марксизма в России.

Идеология российского либерализма в пореформенный период. Либералы в правительственном лагере, «конституционные» проекты «верхов». Либеральное земское движение и его связь с демократическим лагерем. Формирование нелегальных и полулегальных либеральных организаций.

Консервативный лагерь и его влияние на правительственную политику. Усиление политической реакции. Активная политика государства в аграрной, финансовой и промышленной областях. «Контрреформы» 80-90-х годов.

Внешняя политика России. Русско-турецкая война 1877-1878 гг., освобождение южнославянских народов от турецкого ига. Россия в системе международных отношений второй половины XIX в.

12. Культура России XIX века.

Отечественная война 1812 г. и развитие национального самосознания. Возрастание интереса к отечественной истории. Влияние декабристов на культурную и духовную жизнь общества. Система образования и просвещения. Библиотеки, музеи, частное собирательство. Книгоиздательство и периодическая печать. «Толстые» журналы в культурной жизни общества.

Система образования и просвещения. Библиотеки, музеи, частное собирательство. Книгоиздательство и периодическая печать. «Толстые» журналы в культурной жизни общества.

Особенности развития русской художественной культуры. Утверждение реалистического направления в литературе. Развитие музыкального реалистического искусства. Русский театр. Выдающиеся открытия русских ученых.

13. Россия на пути к конституционной монархии.

Особенности развития капитализма в России. Промышленный подъем 90-х гг. XIX в., железнодорожное строительство. Приток иностранного капитала в Россию. Концентрация производства. Капиталистические монополии. Усиление кризисных явлений в стране. Попытка правящих классов найти выход из кризиса с помощью реформ. Либеральная оппозиция царизму. Земское движение. Революционный лагерь накануне революции (создание и деятельность партии социалистов-революционеров; завершение процесса создания РСДРП: большевизм и меньшевизм).

Обострение борьбы за сферы влияния и передел мира в начале XX в. Сфера политических интересов России. Русско-японская война: причины, ход военных действий, последствия поражения.

Сфера политических интересов России. Русско-японская война: причины, ход военных действий, последствия поражения.

Причины и характер революции 1905-1907 гг. в России. Ее основные этапы. Отношение к революции различных классов и социальных слоев. Подъем революции. Завоевание политических свобод. Манифест 17 октября 1905 г. Формирование многопартийной системы в России. Декабрьское вооруженное восстание в Москве и его разгром.

Российский парламент: особенности зарождения, становление, структура. Место Государственных дум в политической системе российского общества. Политическая борьба в Государственной думе и ее влияние на общество. Противостояние исполнительной и законодательной власти в условиях думской монархии. Причины неудач первых Дум. Роспуск I и II Государственной думы, причины.

Государственный переворот 3 июня 1907 г. Состояние российского общества. Усиление консервативных тенденций и политическая реакция в стране после поражения первой русской революции. Третьеиюньская политическая система. Состав, деятельность, особенности III Государственной думы. Эволюция политических партий в условиях третьеиюньской системы.

Состав, деятельность, особенности III Государственной думы. Эволюция политических партий в условиях третьеиюньской системы.

Столыпинская программа модернизации России. Аграрная реформа: цели, ход, осуществление, результаты и последствия.

Внешняя политика царизма накануне первой мировой войны. Россия в борьбе за передел мира. Причины и характер первой мировой войны, основные группировки воюющих держав. Важнейшие этапы войны и театры военных действий.

Участие России в первой мировой войне. Военный потенциал страны. Военные неудачи России и позиция Антанты. Роль Восточного фронт в первой мировой войне. Экономика России в годы первой мировой войны. Война и русское общество: отношение к войне различных партий и классов.

Общественно-политический кризис в условиях войны. Переход в оппозицию правительству большинства IV Государственной думы. Создание «Прогрессивного блока» и его программа. Назревание революционного кризиса.

14. Русская культура в начале ХХ века.

Духовная атмосфера в российском обществе на рубеже XIX -ХХ вв. Характерные черты и хронологические рамки «серебряного века» в истории культуры.

Состояние народного образования и просвещения. Уровень грамотности. Начальная, средняя и высшая школа. Женское образование. Народные университеты. Периодика и книгоиздательское дело. Возникновение рабочей печати. Библиотеки и музеи. Роль государства и общественности в развитии системы образования и просвещении.

Научные достижения. К.Э. Циолковский. В.И. Вернадский. Русская религиозная философия, ее основные идеи и влияние на художественную культуру. В.С. Соловьев, П.А. Флоренский, Н.А. Федоров.

Основные направления в художественной культуре: реализм, символизм, русский авангард. Литературно-художественные объединения. Влияние Художественного театра на развитие театрального искусства. Оперное искусство. «Мир искусства»: состав, идейно-эстетическая программа, основные представители.

Идейные поиски интеллигенции. Распространение марксизма. «Вехи». Богоискательство.

Распространение марксизма. «Вехи». Богоискательство.

15. Революция 1917 г. в России.

Проблема предпосылок революции. Особенности модернизации в России. Роль Первой мировой войны в углублении кризиса. Проблема альтернатив в революции 1917 г.

Расстановка политических и социальных сил накануне и в ходе революции. Временное правительство, его состав, внутренняя и внешняя политика. Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, их состав. Двоевластие. Организация власти в центре и на местах. Власть и народ в 1917 г. Июльские события в Петрограде. Корниловский мятеж. Победа Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде. II Всероссийский съезд советов: его состав и решения.

Разрушение старых государственных структур и создание новых. Установление советской власти на местах. Разгон Учредительного собрания. III Всероссийский съезд советов, его решения. Конституции 1918 г., ее основные положения.

Внешнеполитическая доктрина советского правительства. Выход России из Первой мировой войны.

Экономическая политика советской власти. «Красногвардейская атака на капитал». Декрет о земле и его реализация. Продовольственный кризис и меры по выходу из него.

16. Гражданская война в России: причины, результаты, последствия, уроки.

Соотношение революции и гражданской войны, гражданской войны и интервенции.

Причины гражданской вой, ее хронологические рамки, этапы. Соотношение сил на различных этапах гражданской войны. Интервенция в России: ее этапы, цели, формы, география, масштабы и результаты. Белое движение: социальный состав, идеология, программы, лидеры. Формирование белогвардейских правительств и их политика. Создание Красной армии. Внутренняя политика советского правительства в годы гражданской войны. Политика военного коммунизма: ее цели, методы и результаты.

Общественные классы и основные политические партии в гражданской войне. ВЧК и красный террор. Восстания в советском тылу, их причины, характер, масштабы. «Зеленые», их место, роль, социальный облик, программы и лидеры.

Поражение войск Колчака, Деникина, Юденича. Советско-польская война: ее причины, ход и результаты. Разгром Врангеля. Внутренние и внешние факторы победы большевиков. Экономические, социальные, демографические, идеологические последствия гражданской войны.

17. Классы и партии в России после 1917 года. Утверждение однопартийности.

Формирование советской политической системы и борьба партий (октябрь 1917 — лето 1918 г.). Коалиция большевиков и левых эсеров и причины ее распада. Политические партии и движения в условиях Гражданской войны (1918-1920 гг.). Организационное состояние, позиции и социальная база социалистических партий.

Рабочий класс и крестьянство в условиях новой экономической политики: социально-экономическое положение, уровень жизни, общественно-политические настроения. Средние слои и их роль общественно-политической жизни. Политика по отношению к интеллигенции.

Положение в правящей партии в 20-е гг.: дискуссия о профсоюзах, запрет фракций, дискуссия о путях построения социализма и проблема лидерства, борьба против «левого» и «правого» уклонов. Партийная масса и большевистская гвардия. Формирование номенклатуры. Установление сталинской диктатуры, ее социальная и политическая база. Деятельность политической оппозиции, ее социальная база, основные течения, программные установки.

Партийная масса и большевистская гвардия. Формирование номенклатуры. Установление сталинской диктатуры, ее социальная и политическая база. Деятельность политической оппозиции, ее социальная база, основные течения, программные установки.

Общественно-политические настроения в условиях форсированного строительства социализма. Рабочий класс: изменения в составе, культурно-образовательный уровень, общественные настроения. Ликвидация кулачества и нэпмановской буржуазии. Отношение крестьянства к коллективизации сельского хозяйства. Изменения в политике по отношению к интеллигенции.

Особенности нового этапа внутрипартийной борьбы. Усиление политических репрессий. Чистки в партийных и советских органах. Судебные процессы над «буржуазными» специалистами (Промпартия, Крестьянская трудовая партия, союзное бюро меньшевиков и др.). Политический террор середины 30-х гг., его цели, масштабы, последствия.

18. НЭП: сущность, противоречия, историческое значение.

Интерпретации новой экономической политики в современной историографии: «оптимистическое» и «пессимистическое» направления.

Кризис военно-коммунистической системы и переход к НЭПу. Цели и задачи новой экономической политики. Соотношение экономических и административных методов руководства экономикой. Развитие сельского хозяйства в условиях НЭПа. Налоговая политика в деревне. Крестьянство в 20-е гг.: социальное расслоение, роль кооперации, община.

НЭП в промышленности и торговле. Перестройка управления. Денежная реформа 1922-24 гг. Введение хозрасчета в промышленности. Частный сектор в промышленности и торговле: масштабы, формы взаимодействия с государством, социальные аспекты. Концессионная политика.

Кризисы НЭПа: их причины, пути преодоления, последствия. Экономические дискуссии 1923-24 гг. Внутрипартийная борьба и выбор пути хозяйственного и социально-политического развития страны. Хлебозаготовительный кризис 1927/28 гг. и его последствия. Итоги восстановления экономики и причины свертывания НЭПа. Социально-экономическое положение страны накануне «великого перелома». Значение исторического опыта НЭПа.

19. Проблемы теории и практики индустриализации страны.

Проблема индустриализации в экономических и политических дискуссиях 20-х гг. Источники индустриализации, ее темпы, приоритетные направления, основные этапы.

Курс на индустриализацию: проекты и реальность. Первый пятилетний план развития народного хозяйства (1928-1932 гг.): история разработки, задачи, темпы и методы. Отправной и оптимальный проекты. Форсированная индустриализация («большой скачок»). Возникновение диспропорции в народном хозяйстве. Социалистическое соревнование, его масштабы, цели, методы и результаты.

Индустриализация в годы второй пятилетки (1933-1937 гг.): изменения планов и методов. Сталинский «неонэп». Стахановское движение. Особенности промышленного развития в годы третьей пятилетки (1938-1941 гг.).

Экономические и социокультурные итоги первых пятилеток. Промышленный потенциал страны накануне Великой Отечественной войны. Уровень развития сельского хозяйства. Изменения в социальном составе общества. Урбанизация страны. Цена «большого скачка».

Урбанизация страны. Цена «большого скачка».

20. Российская деревня в 20-30-е гг. ХХ века.

Экономическое и социальные процессы в деревне в условиях нэпа. Дискуссии 20-х гг. по проблемам аграрного развития СССР: Н.И. Бухарин, А.В. Чаянов, Н.Д. Кондратьев о «социалистической модернизации» сельского хозяйства. ХV съезд партии о работе в деревне. Кризис хлебозаготовок 1927-28 гг. и поиск пути выхода из него, начало применения чрезвычайных мер. Курс на «революцию сверху» в деревне. 1929 г. — год «великого перелома».

Политика сплошной коллективизации и раскулачивания: ее экономические и социально-политические предпосылки, основные этапы, методы и результаты. Темпы коллективизации и меры помощи государства колхозному строительству. Раскулачивание как составная часть коллективизации. Методы ликвидации кулачества как класса, масштабы и последствия. Осуждение «перегибов» в колхозном строительстве весной 1930 г. Голод 1932-1933 гг., его причины и последствия.

Складывание административно-командной системы руководства сельским хозяйством. Деятельность политотделов МТС (1933-34 гг.). Неонэп в деревне. Примерный устав сельскохозяйственной артели 1935 г. Изменения в численности и составе крестьянства в период коллективизации.

Деятельность политотделов МТС (1933-34 гг.). Неонэп в деревне. Примерный устав сельскохозяйственной артели 1935 г. Изменения в численности и составе крестьянства в период коллективизации.

Цена коллективизации. Состояние сельского хозяйства в середине 30-х гг.

21. Становление советской системы государственного управления.

Основные элементы советской политической системы в 20-е гг. (коммунистическая партия, советы, массовые общественные организации).

Советская система государственного управления по Конституции СССР 1924 г. Съезд Советов СССР как высший орган государственной власти. Функции и полномочия ЦИК и СНК СССР. Общесоюзные, объединенные и республиканские народные комиссариаты. Органы контроля. Изменения в административно-территориальном делении СССР в 20-е гг.

«Огосударствление» общественных организаций (профсоюзы, кооперация). Роль карательных органов. Политические репрессии: формы, направления и масштабы.

Политическая система в 30-е гг. Разработка и принятие Конституции СССР 1936 г. Органы государственного управления СССР по Конституции 1936 г.: Верховный совет СССР, Президиум Верховного Совета, СНК СССР. Изменения в избирательной системе. Закрепление руководящей роли коммунистической партии. Совместные партийно-государственные органы.

Разработка и принятие Конституции СССР 1936 г. Органы государственного управления СССР по Конституции 1936 г.: Верховный совет СССР, Президиум Верховного Совета, СНК СССР. Изменения в избирательной системе. Закрепление руководящей роли коммунистической партии. Совместные партийно-государственные органы.

Численность и состав КПСС. Ее организационное строение, руководящие органы, принципы внутрипартийной жизни, кадровая политика. Функции низовых партийных организаций на производстве, в учреждениях науки и культуры. Номенклатура как политическая элита советского общества. Экономические основы ее власти.

22. Советская культура в 1920-30-е г.г., особенности и противоречия развития.

Понятия «культурная революция», «пролетарская культура», «социалистическая культура», «советская культура», «культура советского общества» в работах большевистских лидеров, партийных документах, советской и современной историографии. Основные этапы формирования и эволюции советской культуры. Проблема преемственности и разрыва в развитии отечественной культуры ХХ века. Социокультурные аспекты модернизации в СССР.

Проблема преемственности и разрыва в развитии отечественной культуры ХХ века. Социокультурные аспекты модернизации в СССР.

Партийно-государственная политика в области культуры и культурная жизнь советского общества в годы гражданской войны, в условиях НЭПа, в 30-е гг. Создание советской системы управления культурой. Пролеткульт: теоретическая база, практическая деятельность, взаимоотношения с партийными и государственными органами.

Идеологизация и демократизация культуры. Утверждение официальной идеологии: ее основные положения. Создание советской системы общего и специального образования. Ликвидация неграмотности: основные этапы, проблемы и результаты. Воспитание человека социалистического общества.

Становление советской науки. Складывание сети научных учреждений. Перестройка общественных наук на основе новой идеологии.

Литературно-художественная жизнь в 20-е годы и политика партии в области литературы и искусства. Создание творческих союзов. Утверждение социалистического реализма как ведущего метода советской литературы и искусства.

23. Исторический опыт национально-государственного строительства в СССР и Российской Федерации.

Программные положения большевиков и других политических партий по национальному вопросу.

Начальный этап национально-государственного строительства и взаимоотношения советских республик до образования СССР. Образование СССР: поиск форм союза, создание общесоюзных органов власти, конституция СССР 1924 г. «Уклоны» в национальном вопросе и борьба с ними. Национально-государственное строительство в 1925-1940 гг. Конституция СССР 1936 г. Национальный вопрос в годы Великой Отечественной войны. Репрессии против народов.

Национальные аспекты государственной идеологии: советский патриотизм и пролетарский интернационализм, концепция новой исторической общности. Национальные аспекты идеологических кампаний послевоенных лет: борьба с низкопоклонством и космополитизмом, с местным национализмом.

Национально-государственные аспекты реформ послесталинского десятилетия: частичная реабилитация репрессированных народов, расширение прав союзных республик, стратегический курс новой Программы партии в национальном вопросе.

Достижения и просчеты национальной политики в последние десятилетия СССР. Конституция 1977 г. Реформы М.С. Горбачева и их последствия. Проекты преобразования советской федерации. Нарастание межэтнических конфликтов и попытки их урегулирования. «Новоогаревский процесс» и распад СССР.

Национально-государственное строительство в Российской Федерации: Декларация о суверенитете, Федеративный договор 1992 г. Конституция 1993 г. Межнациональные конфликты в РФ и проблемы сохранения территориальной целостности.

24. Мир и СССР в предвоенные годы.

Влияние мирового экономического кризиса 1929-1933 гг. на обострение обстановки в мире. Крах Версальско-Вашингтонской системы. Германский фашизм и угроза войны. Попытки создания системы коллективной безопасности и причины неудач. СССР и Лига наций. Позиция СССР в отношении Мюнхенского договора и политика умиротворения.

Переговоры Англии, Франции и СССР летом 1939 г. Советско-германский договор 23 августа 1939 г. о ненападении и секретные протоколы. Вооруженный конфликт на Халхин-Голе и оз. Хасан.

Вооруженный конфликт на Халхин-Голе и оз. Хасан.

Причины и начало Второй Мировой войны. Договор СССР и Германии о дружбе и границах.

Внешняя политика СССР в условиях начавшейся мировой войны. Присоединение к СССР Западной Белоруссии, Западной Украины, Литвы, Латвии, Эстонии, Бессарабии и Северной Буковины. Советско-финляндская война: причины, политические и военные итоги для СССР.

Экономический и военный потенциал СССР к концу 30-х гг. Советская оборонительная военная доктрина. Меры по подготовке СССР к отражению фашистской агрессии, их незавершенность.

25. Основные проблемы истории Великой Отечественной и второй мировой войн.

Периодизация истории Великой Отечественной войны. Военно-экономический потенциал и соотношение сил СССР и Германии и ее союзников накануне и в начале войны.

Стратегические планы Германии и нападение на СССР. Отступление и оборонительные сражения Красной Армии. Причины неудач Красной Армии в 1941-42 гг.

Срыв плана молниеносной войны. Московская битва и весенняя кампания 1942 г., их значение.

Московская битва и весенняя кампания 1942 г., их значение.

Эвакуация и перестройка страны на военный лад. Всенародный характер войны. Партизанское и подпольное движение в годы войны. Советский тыл и его роль в победе над врагом. Создание чрезвычайных органов управления. Идеологическая работа на фронте и в тылу. Режим личной власти Сталина в годы войны. Органы государственной безопасности и политические репрессии во время войны. Рост национального самосознания. Нормализация государственно-церковных отношений.

Сталинградская битва, ее военно-политическое и международное значение. Переход стратегической инициативы к Красной Армии. Завершение коренного перелома в ходе войны.

Борьба за линией фронта: оккупационный режим, движение сопротивления, коллаборационизм. Попытки создания антибольшевистского фронта, концепция третьей силы.

Создание антигитлеровской коалиции: взаимодействия и разногласия союзников. Проблема открытия второго фронта.

Завершающий период войны: освобождение территории СССР и освободительный поход в Европу. Капитуляция фашистской Германии. Международное значение победы Советского Союза в Великой Отечественной войне.

Капитуляция фашистской Германии. Международное значение победы Советского Союза в Великой Отечественной войне.

Участие СССР в войне с Японией. Капитуляция Японии. Окончание Второй мировой войны.

Цена победы СССР в войне. Экономические, политические, социальные, демографические и идеологические последствия Великой Отечественной войны.

26. Политическое развитие СССР в послевоенные годы. Экономика послевоенного развития СССР.

СССР в условиях новой расстановки сил на международной арене. Внешнеполитическая доктрина советского руководства. Отношения СССР с США и Англией: от сотрудничества к конфронтации. Урегулирование отношений с бывшими союзниками Германии (Парижские мирные договоры). Позиция СССР по германской проблеме. Возникновение стран народной демократии и взаимоотношения СССР с ними. Создание Коминформа. Конфликт с Югославией: его причины и последствия. СССР и война в Корее (1950-53 гг.).

Экономика и общество после войны и задачи внутренней политики советского руководства. Восстановление народного хозяйства в годы IV пятилетки. Голод 1946-47 гг. Чрезвычайные меры по укреплению колхозно-совхозного производства. Отмена карточной системы распределения и денежная реформа 1947 г. Уровень жизни населения.

Восстановление народного хозяйства в годы IV пятилетки. Голод 1946-47 гг. Чрезвычайные меры по укреплению колхозно-совхозного производства. Отмена карточной системы распределения и денежная реформа 1947 г. Уровень жизни населения.

Сталинский режим в послевоенные годы: проекты партийной программы и конституции, апогей культа личности Сталина, борьба в его ближайшем окружении. Усиление административно-командных методов руководства страной. Репрессии: их направленность и масштабы.

Идеологические кампании: цели, ход и последствия борьбы с «низкопоклонством» перед Западом и космополитизмом. Партийные постановления по вопросам литературы и искусства 1946-1948 гг. и дискуссии по философии, языкознанию и политэкономии и их общественно-политический резонанс.

27. Реформы в СССР (1953-1964 гг.).

Расстановка сил и борьба за лидерство в партийно-государственном руководстве. Начало критики культа личности и реабилитации жертв политических репрессий. «Дело Берии» (Июльский пленум ЦК КПСС 1953 г. ). Отставка Г.М. Маленкова, причины и последствия.

). Отставка Г.М. Маленкова, причины и последствия.

Закрытый доклад Н.С. Хрущева на ХХ съезде КПСС и реакция на него в СССР и в мире. Постановление ЦК КПСС «О преодолении культа личности и его последствий».

Поражение «антипартийной группы» (Июньский пленум ЦК КПСС 1957 г.). Конец «коллективного руководства» и укреплений позиций Н.С. Хрущева. Идеологические новации и догмы на ХХ-ХХII партийных съездах. Принятие новой программы КПСС.

Необходимость социально-экономических преобразований и выбор стратегии реформ. Реформы в промышленности и сельском хозяйстве и их результаты. Изменения в аграрной политике (Сентябрьский пленум ЦК КПСС 1953 г.). Освоение целинных земель. Реорганизация МТС. Усиление административных методов управления сельским хозяйством. Переход от отраслевой к территориальной системе управления промышленностью и строительством. Перестройка организационной структуры партии и советов по производственному принципу. Экономическая дискуссия и подготовка новой экономической реформы.

Социальные аспекты реформ. Повышение уровня жизни населения. Начало массового жилищного строительства. Закон о пенсиях 1956 г. Школьная реформа 1958 г., ее причины, ход и результаты.

28. Культура в период «оттепели».

Десталинизация и ее значение для культурной жизни. Начало возвращения культурного наследия русской эмиграции. Оживление культурных связей с зарубежными странами. Идейное размежевание в среде интеллигенции. Появление самиздата. Кампания против «ревизионистских шатаний» интеллигенции.

Изменения в системе руководства культурой: партийные органы, министерство культуры, творческие союзы, цензура. Стиль и методы партийно-государственного руководства. Встречи Н.С. Хрущева с интеллигенцией.

Возрастание роли науки в жизни общества. Влияние НТР на материальную базу культуры. народное образование, подготовку кадров, общественное сознание. Достижения и проблемы в развитии отечественной науки.

Реформа системы народного образования 1958 г.: ее причины, осуществление и последствия для средней и высшей школы.

Литературно-художественные дискуссии. Борьба против «лакировки» и против «очернения» действительности. «Новый мир» А.Т. Твардовского и «Октябрь» В.А. Кочетова: различия в позициях, ключевые публикации. Основные тенденции художественной жизни страны.

29. Особенности социально-экономического и политического развития СССР во второй половине 1960-х — начале 1980-х гг.

Отставка Н.С. Хрущева и изменения в политическом курсе. Новое «коллективное руководство» (кадровые перестановки в руководстве партии и государства). Поворот в политическом курсе и его социальная база.

Стабилизация и консервация советской политической системы. Нарастание консервативных тенденции в идеологии. Концепция развитого социализма. Конституция 1977 г.: разработка, обсуждение, основные положения. Диссидентское движение в СССР: его цели, этапы, течения, лидеры.

Хозяйственная реформа 1965 г. в промышленности и сельском хозяйстве: подготовка, задачи, методы их решения. Корректировка аграрной политики на мартовском (1965 г. ) пленуме ЦК КПСС. Решения сентябрьского пленума ЦК КПСС 1965 г. по усилению стимулирования промышленного производства. Причины неудачи реформы, ее результаты.

) пленуме ЦК КПСС. Решения сентябрьского пленума ЦК КПСС 1965 г. по усилению стимулирования промышленного производства. Причины неудачи реформы, ее результаты.

Нарастание застойных явлений в экономике и попытки их преодоления. Несостоявшаяся экономическая реформа конца 70-х гг. Экономические программы 70-х — начала 80-х гг.: программа развития Нечерноземья, продовольственная программа.

Социальная политика и уровень жизни населения.

30. Культура в СССР в 1970-е — 1980-е гг.

Партийно-государственная политика в области культуры в эпоху «застоя». Новые технические средства распространения информации и их значение для культурной жизни общества. Раскол культуры на официальную и неофициальную. Культурное диссидентство. Третья волна эмиграции интеллигенции. Культурное наследие в духовной жизни общества. Общественное движение за охрану памятников истории и культуры.

Введение всеобщего среднего образования молодежи. Школьная реформа 1984 г.: ее причины, содержание, результаты. Основные направления развития высшей школы.

Основные направления развития высшей школы.

Духовные и эстетические поиски в художественном творчестве. Деревенская проза. Проблемы взаимоотношений художественной интеллигенции и власти: Театр на Таганке, полочные фильмы, альманах «Метрополь», «бульдозерная» выставка.

Перестройка и новые тенденции в культурной политике и культурной жизни общества. Возрастание роли периодической печати. Новый этап в освоении культурного наследия. Политика «открытых» дверей в культурном обмене и ее последствия. Поворот в политике государства по отношению к религии и церкви и его значение для культуры. Роль и положение науки в условиях перестройки. Кризис общественных наук. Новое осмысление отечественной истории.

Новые тенденции в развитии системы среднего и высшего образования.

Литература и искусство в духовной жизни общества. Возвращение запрещенных произведений.

31. Реформы и «перестройка».

Изменения в политическом руководстве СССР в середине 80-х гг. Необходимость социально-экономических преобразований. Концепция перестройки и ее стратегия. Курс на ускорение социально-экономического развития (1985-86 гг.).

Концепция перестройки и ее стратегия. Курс на ускорение социально-экономического развития (1985-86 гг.).

Курс на демократизацию и гласность (1987-88 гг.). Политика гласности и ее влияние на социально-политические процессы в стране. Общественные дискуссии о путях развития и об отношении к историческому прошлому.

Внешнеполитические аспекты перестройки. «Новое политическое мышление» и изменения в концепции советской внешней политики. Активизация советско-американского диалога и проблемы разоружения. Изменения во взаимоотношениях СССР со странами Западной Европы. Вывод советских войск из Афганистана.

32. Социально-политический и экономический кризис в СССР в 1988-1991 гг.

Нарастание экономического кризиса и поиск путей выхода из него: расширение самостоятельности предприятий, развитие негосударственного сектора экономики, разработка проектов перехода к рыночной экономике. Социальное расслоение в обществе. Нарастание дефицита на потребительском рынке.

Начало реформирования политической системы (1989-середина — 1990 г. ). Изменения в структуре органов власти и избирательной системе. Первые съезды народных депутатов СССР: их состав, дискуссии, решения, общественно-политический резонанс. Политическая борьба в ходе выборов в местные органы власти (середина 1990 — середина 1991 г.). Активизация национальных движение и формирование новых политических элит.

). Изменения в структуре органов власти и избирательной системе. Первые съезды народных депутатов СССР: их состав, дискуссии, решения, общественно-политический резонанс. Политическая борьба в ходе выборов в местные органы власти (середина 1990 — середина 1991 г.). Активизация национальных движение и формирование новых политических элит.

Политический кризис августа 1991 г. Демонтаж политической системы СССР (сентябрь — декабрь 1991 г.). Распад СССР и его последствия.

Распад мировой социалистической системы и его последствия. СССР и объединение Германии.

33. Российская Федерация в конце ХХ века.

Социально-экономические преобразования. Программа и этапы экономической реформы. «Шоковая терапия», приватизация, финансовый кризис 1998 г. и их последствия. Изменения в социальной и духовной сферах.

Государственное строительство в постсоветской России. Конституционный кризис 1992-1993 гг.: противоречия между законодательной и исполнительной властью, октябрьские события 1993 г. Разработка и принятие Конституции 1993 г. Формирование новых органов власти. Складывание политических партий и блоков и их деятельность в Государственных Думах. Президенты Российской Федерации.

Разработка и принятие Конституции 1993 г. Формирование новых органов власти. Складывание политических партий и блоков и их деятельность в Государственных Думах. Президенты Российской Федерации.

Проблема сохранения территориальной целостности России. Война в Чечне: ее этапы и последствия.

Место России в новой системе международных отношений. Основные задачи и направления внешней политики: отношения со странами дальнего и ближнего зарубежья, Россия и НАТО, Россия и борьба с международным терроризмом.

Рабы просвещенной Европы – Деньги – Коммерсантъ

150 лет назад в России было отменено крепостное право. Крепостничество в России было одним из самых тяжелых в Европе, и его отмена была проведена позже, чем во многих других странах. И все же Россия не была единственной страной, где процветало рабство. Многие страны Европы освобождали крестьян, и всюду освобождение сопровождалось большими потрясениями, поскольку условия дарования свободы не устраивали ни земледельцев, ни землевладельцев.

КИРИЛЛ НОВИКОВ

Второе издание с исправлениями

Крепостное право в Европе вводили и отменяли, причем в некоторых странах такое происходило по нескольку раз. Личная зависимость крестьян от сеньоров существовала с раннего Средневековья, хотя многие землепашцы еще сохраняли свободу. В некоторых странах зависимые крестьяне назывались сервами, то есть рабами, и для этого были все основания. Власть землевладельца над сервами была абсолютной: часто крестьянин не мог жениться без разрешения хозяина. Сервы обрабатывали господскую землю, платили оброк и исполняли множество разных повинностей, начиная с работ по ремонту хозяйских построек и заканчивая военной службой под знаменами сеньора.

Рыцарям было выгодно иметь собственную землю, пока крепостных работников было много, а труд их был совершенно бесплатным. Но в середине XIV века разразилась грандиозная эпидемия чумы, выкосившая около половины населения Европы. Крестьян стало меньше, и труд их начал цениться довольно высоко. Феодалы начали активно сманивать чужих крепостных, что привело к возникновению настоящего рынка труда. Земледельцы теперь старались убежать от суровых сеньоров и прибиться к хозяевам, дававшим им больше свободы. В результате к XV веку во Франции, Англии, на западе Германии и во многих других областях крестьян почти перестали гонять на барщину — работы для господина. Во Франции, например, барщина постепенно сократилась до десяти дней в году. Земледельцы теперь обрабатывали свои наделы и платили господам оброк. Крестьяне еще не стали свободными, но уже не были рабами. Так в Европе первый раз состоялась отмена крепостного права, причем отменила его чума, Черная Смерть, одинаково страшная для крестьян и дворян. С тех пор так и повелось: отмена крепостной зависимости всякий раз сопровождалась потрясениями и катастрофами, от которых страдали все сословия.

Феодалы начали активно сманивать чужих крепостных, что привело к возникновению настоящего рынка труда. Земледельцы теперь старались убежать от суровых сеньоров и прибиться к хозяевам, дававшим им больше свободы. В результате к XV веку во Франции, Англии, на западе Германии и во многих других областях крестьян почти перестали гонять на барщину — работы для господина. Во Франции, например, барщина постепенно сократилась до десяти дней в году. Земледельцы теперь обрабатывали свои наделы и платили господам оброк. Крестьяне еще не стали свободными, но уже не были рабами. Так в Европе первый раз состоялась отмена крепостного права, причем отменила его чума, Черная Смерть, одинаково страшная для крестьян и дворян. С тех пор так и повелось: отмена крепостной зависимости всякий раз сопровождалась потрясениями и катастрофами, от которых страдали все сословия.

В XVI веке в Западной Европе личная зависимость крестьян заметно ослабла, причем самым радикальным путем пошла Англия. На континенте вырос спрос на шерсть, и английские землевладельцы начали активно сгонять крестьян со своих земель, чтобы превратить пашни в овечьи пастбища. По меткому замечанию Томаса Мора, «овцы съели людей», и крестьяне, оставшиеся без наделов, постепенно превратились в батраков, бродяг или сами брали землю в аренду и превратились в зажиточных фермеров. Торговля шерстью приносила английским дворянам немалый доход, но производство зерна в стране резко упало. Теперь англичане были вынуждены импортировать хлеб, и с каждым годом его приходилось ввозить все больше. Землевладельцы Восточной Европы были готовы поставлять зерно Туманному Альбиону, однако уровень земледельческой культуры в их поместьях был довольно низким. В итоге у немецких, датских, польских и австрийских дворян остался только один способ заработать больше денег: увеличить господскую пашню и заставить крестьян трудиться на ней день и ночь. В результате в восточной части Европы возродилось полузабытое крепостничество, причем в таких формах, что новые крепостные могли бы позавидовать средневековым сервам.

По меткому замечанию Томаса Мора, «овцы съели людей», и крестьяне, оставшиеся без наделов, постепенно превратились в батраков, бродяг или сами брали землю в аренду и превратились в зажиточных фермеров. Торговля шерстью приносила английским дворянам немалый доход, но производство зерна в стране резко упало. Теперь англичане были вынуждены импортировать хлеб, и с каждым годом его приходилось ввозить все больше. Землевладельцы Восточной Европы были готовы поставлять зерно Туманному Альбиону, однако уровень земледельческой культуры в их поместьях был довольно низким. В итоге у немецких, датских, польских и австрийских дворян остался только один способ заработать больше денег: увеличить господскую пашню и заставить крестьян трудиться на ней день и ночь. В результате в восточной части Европы возродилось полузабытое крепостничество, причем в таких формах, что новые крепостные могли бы позавидовать средневековым сервам.

Поскольку шляхта игнорировала любые королевские законы, каждый шляхтич для своих крестьян был и законом, и королем

Фото: Ullstein Bild / Vostock-Photo

Одной из первых на путь «второго издания крепостничества» встала Речь Посполитая. Земли у польских магнатов было много, да и людей хватало, потому что Черная Смерть обошла бассейн Вислы стороной. Шляхта постепенно урезала крестьянские права, пока в 1503 году крестьянам не запретили переходить от одного господина к другому. К середине XVI века польский крестьянин проводил на барщине пять-шесть дней в неделю, а многие и вовсе лишались своих наделов и жили за счет пайка, выдаваемого хозяином. Паны имели право наказывать, лишать имущества и даже убивать своих холопов. Имперский дипломат Герберштейн отмечал, что в Польше «народ жалок и угнетен тяжелым рабством, ибо если кто в сопровождении толпы слуг входит в жилище поселянина, то ему можно безнаказанно творить все, что угодно, грабить и избивать». Польский интеллектуал XVI века Анджей Моджевский был с этим согласен: «Если шляхтич убьет хлопа, то говорит, что убил собаку, ибо шляхта считает кметов (крестьян.— «Деньги») за собак». Королевская власть в дворянской республике была номинальной, так что найти управу на распоясавшихся феодалов было невозможно.

Земли у польских магнатов было много, да и людей хватало, потому что Черная Смерть обошла бассейн Вислы стороной. Шляхта постепенно урезала крестьянские права, пока в 1503 году крестьянам не запретили переходить от одного господина к другому. К середине XVI века польский крестьянин проводил на барщине пять-шесть дней в неделю, а многие и вовсе лишались своих наделов и жили за счет пайка, выдаваемого хозяином. Паны имели право наказывать, лишать имущества и даже убивать своих холопов. Имперский дипломат Герберштейн отмечал, что в Польше «народ жалок и угнетен тяжелым рабством, ибо если кто в сопровождении толпы слуг входит в жилище поселянина, то ему можно безнаказанно творить все, что угодно, грабить и избивать». Польский интеллектуал XVI века Анджей Моджевский был с этим согласен: «Если шляхтич убьет хлопа, то говорит, что убил собаку, ибо шляхта считает кметов (крестьян.— «Деньги») за собак». Королевская власть в дворянской республике была номинальной, так что найти управу на распоясавшихся феодалов было невозможно.

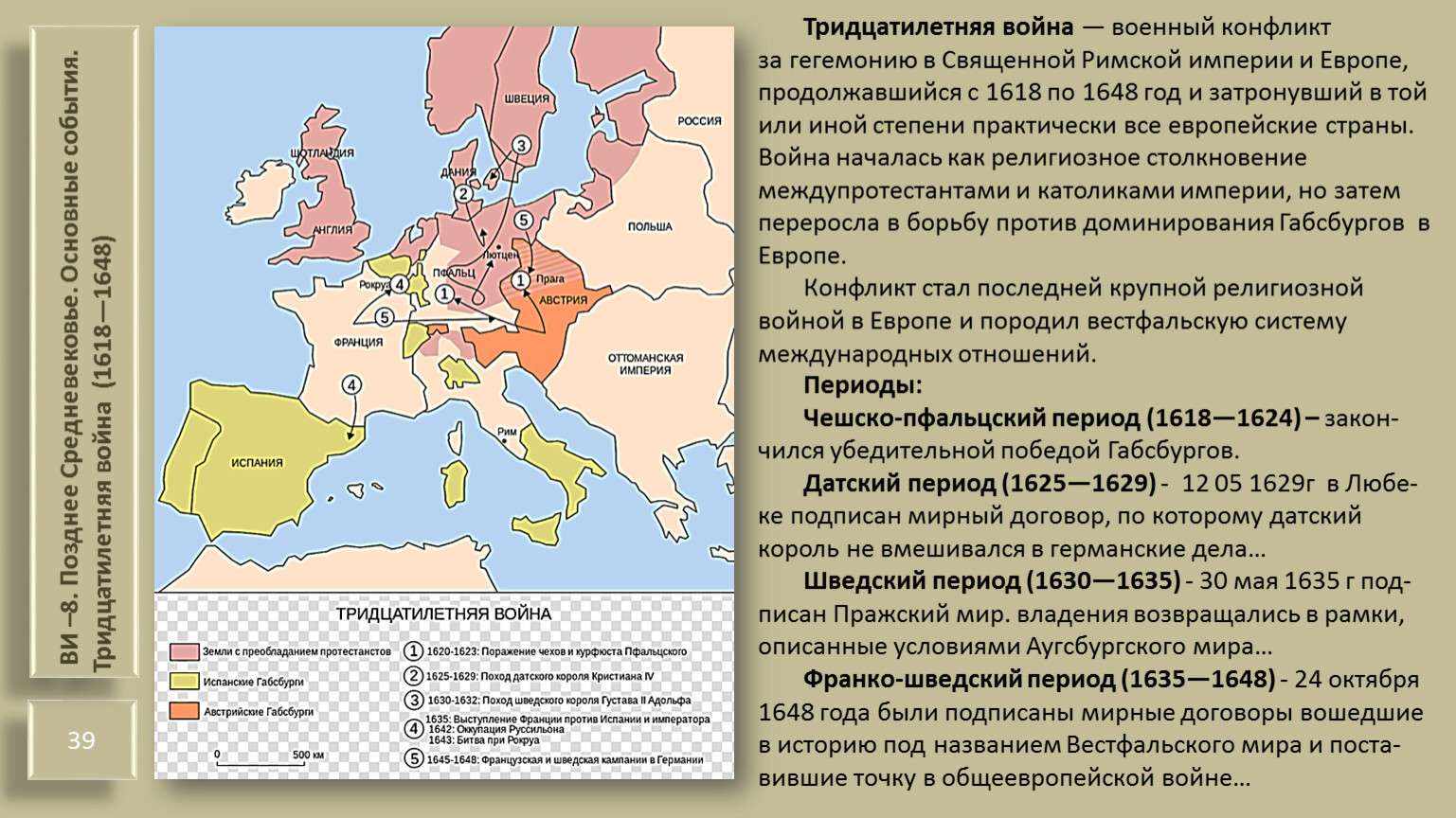

Подобные порядки вскоре распространились и в германских землях к востоку от Эльбы. Пруссия, Померания, Мекленбург и Голштиния, как и Польша, имели выход к Балтийскому морю и могли поставлять зерно в Англию, Голландию и Францию, а значит, местные крестьяне были обречены на крепостную неволю. В особенности положение немецких земледельцев ухудшилось после Тридцатилетней войны, бушевавшей с 1618 по 1648 год. Многие области Германии обезлюдели, и помещичьи хозяйства начали испытывать острую нехватку рабочих рук. Если во времена Черной Смерти обезлюживание привело к ослаблению крепостной зависимости, то в XVII веке дворяне, наоборот, закрутили гайки. У крестьян отнимали наделы, а их превращали в бесправных полурабов. В Мекленбурге и некоторых других областях господа имели право продавать своих крестьян без земли, что низводило землепашцев до уровня движимого имущества.

Причина очевидна: дворянские хозяйства XVII века были ориентированы на внешний рынок, в то время как внутренний рынок германских государств был узок и неразвит. Крестьяне не могли дорого реализовать свою продукцию, а значит, и денежный оброк был бы невелик. Куда выгоднее было лишить крестьян наделов и прав и заставить их работать на господском поле, чтобы потом продать выращенный хлеб в Голландию или Англию.

Крестьяне не могли дорого реализовать свою продукцию, а значит, и денежный оброк был бы невелик. Куда выгоднее было лишить крестьян наделов и прав и заставить их работать на господском поле, чтобы потом продать выращенный хлеб в Голландию или Англию.

Постепенно крепостное право утвердилось в землях Габсбургов и в Венгрии. Даже во Франции, где о личной зависимости крестьян успели позабыть, принимались законы, укреплявшие судебную власть сеньоров над сельским населением.

Между тем в Европе блистал век Просвещения, и новые идеи стремительно завоевывали умы. Все больше людей приходило к выводу, что крепостное право несовместимо с идеалами Вольтера и Руссо.

Император перестройки

Ликвидация остатков феодализма после европейских революций 1848 года привела к снижению достатка и землевладельцев, и земледельцев

Фото: Ullstein Bild / Vostock-Photo

В XVIII веке время от времени предпринимались отдельные попытки улучшить положение крестьян. Так, в 1719 году прусский король Фридрих Вильгельм I освободил крестьян, принадлежавших лично ему. Однако первая масштабная реформа началась лишь в 1780-е годы в империи Габсбургов. В ту пору император Иосиф II затеял в стране масштабную перестройку, которая едва не привела к полному развалу его государства.

Так, в 1719 году прусский король Фридрих Вильгельм I освободил крестьян, принадлежавших лично ему. Однако первая масштабная реформа началась лишь в 1780-е годы в империи Габсбургов. В ту пору император Иосиф II затеял в стране масштабную перестройку, которая едва не привела к полному развалу его государства.

Иосиф II был коронован императором Священной Римской империи в 1765 году, но до 1780 года правил вместе с матерью — императрицей Марией Терезией. Будущий император был человеком упрямым и своенравным. «Моего сына,— писала Мария Терезия,— слишком баловали со дня его рождения, слишком уступали его требованиям и капризам. Он привык, чтобы все беспрекословно повиновались ему. Всякое противоречие раздражает его». Император был уверен, что любая его идея может быть немедленно воплощена в жизнь, даже если монаршая воля будет противоречить всем традициям и устоям империи. При этом он был полон решимости переустроить свою державу в соответствии с идеями Просвещения. Иосиф II писал: «Я намерен поставить философию законодательницей моего государства; на основании ее принципов Австрия должна получить совершенно новый вид. Внутреннее управление подвластных мне областей требует радикальной перемены: привилегии, фанатизм и умственный гнет должны исчезнуть, каждый из моих подданных будет пользоваться прирожденными ему естественными правами». Государь не сомневался, что в результате его реформ возникнет новое общество, в котором «все граждане будут считаться братьями, стараясь посильно помогать друг другу».

Внутреннее управление подвластных мне областей требует радикальной перемены: привилегии, фанатизм и умственный гнет должны исчезнуть, каждый из моих подданных будет пользоваться прирожденными ему естественными правами». Государь не сомневался, что в результате его реформ возникнет новое общество, в котором «все граждане будут считаться братьями, стараясь посильно помогать друг другу».

Свою программу император начал проводить в жизнь, еще будучи соправителем матери. В 1765 году он запретил дворянам Чехии и Моравии подвергать своих крестьян смертной казни. Когда в 1772 году после первого раздела Речи Посполитой Австрия получила Галицию, где польская шляхта обращалась с украинским крестьянством как с тягловым скотом, запрет на убийства был распространен и на эту область. Более того, в 1775 году в Галиции шляхте запретили избивать крестьян и отнимать у них имущество.

После смерти Марии Терезии в 1780 году Иосиф II основательно взялся за модернизацию империи, но каждым новым указом создавал себе новых врагов. Император смягчил цензуру и закрыл несколько монастырей, в результате чего восстановил против себя духовенство. Он решил сделать немецкий язык государственным и уволил с государственной службы всех лиц, не говоривших на этом языке, чем вызвал раздражение у венгерской, фламандской и итальянской знати. Наконец, он решил освободить крестьян, и настроил против себя все дворянство империи. В 1781 году, после того как в Галиции замучили очередного крепостного, император запретил продавать крестьян без земли, а затем и вовсе объявил о равноправии всех подданных империи и об освобождении крестьян от крепостной зависимости. В западных областях державы Габсбургов крепостное состояние заменялось так называемым умеренным подданством. Это означало, что крестьяне по-прежнему должны были повиноваться помещикам и подлежали их суду, но теперь они могли выкупать свои наделы и становиться свободными.

Император смягчил цензуру и закрыл несколько монастырей, в результате чего восстановил против себя духовенство. Он решил сделать немецкий язык государственным и уволил с государственной службы всех лиц, не говоривших на этом языке, чем вызвал раздражение у венгерской, фламандской и итальянской знати. Наконец, он решил освободить крестьян, и настроил против себя все дворянство империи. В 1781 году, после того как в Галиции замучили очередного крепостного, император запретил продавать крестьян без земли, а затем и вовсе объявил о равноправии всех подданных империи и об освобождении крестьян от крепостной зависимости. В западных областях державы Габсбургов крепостное состояние заменялось так называемым умеренным подданством. Это означало, что крестьяне по-прежнему должны были повиноваться помещикам и подлежали их суду, но теперь они могли выкупать свои наделы и становиться свободными.

За применение дыбы и колодок теперь взимали штраф в размере 50 дукатов. В 1788 году с одного галицийского помещика взыскали в пользу крестьян 2497 гульденов 27 крон, из которых 504 гульдена полагалось выплатить за незаконную порку. Всего крестьяне получили от своего барина 252 удара розгой, и за каждый удар самодуру пришлось заплатить по 30 крон.

Всего крестьяне получили от своего барина 252 удара розгой, и за каждый удар самодуру пришлось заплатить по 30 крон.

Дворянство империи было возмущено подобным попранием вековых прав, да и крестьянство начало роптать. Землепашцы мечтали о полном освобождении с землей, и многие были уверены, что добрый император уже наделил их и правами, и землями, но помещики прячут его указы. Ситуация в Трансильвании, где православное румынское население страдало под гнетом венгерских помещиков-католиков, и вовсе стала выходить из-под контроля.

Начиналось все довольно мирно. Иосиф II обожал путешествия и за годы своего царствования исколесил почти всю Европу, включая Россию, где вместе с Екатериной II любовался потемкинскими деревнями. В 1783 году архитектор австрийской перестройки приехал в Трансильванию, чтобы пообщаться с народом. Крестьяне пали к его ногам и в красках описали свои злоключения, после чего император с ходу объявил об отмене крепостного права в крае. Иосиф II уехал в Вену, а перемены в Трансильвании так и не начались. В 1784 году румынский крестьянин по имени Хория объявил, что император лично поручил ему поднять восстание против венгерской знати, и в Трансильвании вспыхнул кровавый бунт, стоивший жизни многим дворянам. Восстание было подавлено, Хория и его ближайшие сподвижники четвертованы, но Иосиф II в 1785 году все же распространил отмену крепостного права на восточные области империи.

В 1784 году румынский крестьянин по имени Хория объявил, что император лично поручил ему поднять восстание против венгерской знати, и в Трансильвании вспыхнул кровавый бунт, стоивший жизни многим дворянам. Восстание было подавлено, Хория и его ближайшие сподвижники четвертованы, но Иосиф II в 1785 году все же распространил отмену крепостного права на восточные области империи.

Стремление австрийского императора Иосифа II к радикальному изменению положения крестьян едва не привело к катастрофическому крушению его державы

Фото: Ullstein Bild / Vostock-Photo

Реформы все больше озлобляли дворянство и другие сословия. В 1789 году началось восстание в Брабанте, и вскоре вся Бельгия вышла из подданства габсбургской короны. Иосиф II попытался обложить налогом венгерское дворянство и тем самым поставил свою державу на грань гражданской войны. Лишь внезапная болезнь императора спасла государство от распада. На смертном одре Иосиф II внезапно отменил все свои реформаторские указы, кроме законов об упразднении крепостного права. 20 февраля 1790 года император скончался, и австрийская перестройка завершилась.

На смертном одре Иосиф II внезапно отменил все свои реформаторские указы, кроме законов об упразднении крепостного права. 20 февраля 1790 года император скончался, и австрийская перестройка завершилась.

«Этот позор человечества»

Если в габсбургской монархии эпоха перемен закончилась, то во Франции она только начиналась. В августе 1789 года, через несколько дней после падения Бастилии, революционное Учредительное собрание приняло декрет «Об уничтожении феодальных прав и привилегий». По мысли французских реформаторов, личные повинности крестьян, символизировавшие их зависимость от сеньоров, подлежали немедленной отмене без выкупа, а вот за повинности, связанные с владением землей, крестьяне должны были заплатить. К личным повинностям относились налог с убоя скота, налог на охрану замка, дорожные пошлины и ряд других поборов. За пользование землей крестьяне платили ценз, то есть фиксированную арендную плату, и шампар — долю от ежегодного дохода. И ценз, и шампар подлежали выкупу. Крестьянин мог выкупить свой участок вместе со всеми повинностями, единовременно уплатив сумму, равняющуюся его платежам за 30 лет вперед.

Крестьянин мог выкупить свой участок вместе со всеми повинностями, единовременно уплатив сумму, равняющуюся его платежам за 30 лет вперед.

У большинства крестьян таких денег не было, так что предложенный вариант реформы им не слишком нравился. Дворяне же и вовсе поначалу не придали значения декрету революционеров и продолжали требовать отмененные платежи как ни в чем не бывало. В результате зимой 1790 года по стране прокатилась волна крестьянских восстаний, в ходе которых возмущенные пейзане срывали флюгеры с замковых башен и жгли документы, в которых записывалось, кто и сколько должен уплатить сеньору. Массовых убийств аристократов еще не было, но крестьяне были настроены весьма серьезно. Один повстанец, например, заявил, помешивая кочергой в огромном костре, разведенном во дворе захваченного замка: «Я бы хотел иметь тут всех дворян и священников, я бы их с удовольствием поджарил и держал бы в огне, пока от них не осталось бы никаких следов».

Условия выкупа были весьма выгодными для дворян, а опасность крестьянской расправы была реальной, и все же дворяне в своей массе категорически отвергали саму возможность реформы. Русский общественный деятель XIX века князь Васильчиков писал о положении в тогдашней Франции: «Если бы поместное дворянство приняло эти основания (реформы) и чистосердечно содействовало к их применению, то оно бы вышло не только благополучно, но и с явною выгодою из угрожавшего ему кризиса. Но вместо того, чтобы приложить старания к проведению социальных реформ, оно возопило гласом великим, смутившим все аристократические классы старого света, о грабительстве и нарушении прав собственности, и вместо того, чтобы противодействовать на местах, в провинции увлечениям кровожадных террористов, бежало за границу и ополчилось против своего отечества». Эмигрантская собственность была экспроприирована и распродана мелкими участками, так что дворяне своим бегством помогли проведению весьма радикальной земельной реформы.

Русский общественный деятель XIX века князь Васильчиков писал о положении в тогдашней Франции: «Если бы поместное дворянство приняло эти основания (реформы) и чистосердечно содействовало к их применению, то оно бы вышло не только благополучно, но и с явною выгодою из угрожавшего ему кризиса. Но вместо того, чтобы приложить старания к проведению социальных реформ, оно возопило гласом великим, смутившим все аристократические классы старого света, о грабительстве и нарушении прав собственности, и вместо того, чтобы противодействовать на местах, в провинции увлечениям кровожадных террористов, бежало за границу и ополчилось против своего отечества». Эмигрантская собственность была экспроприирована и распродана мелкими участками, так что дворяне своим бегством помогли проведению весьма радикальной земельной реформы.

Казалось бы, крестьяне одержали победу, но не тут-то было. Против Франции ополчилась вся Европа, и тем же крестьянам пришлось погибать на полях сражений в течение последующих двадцати лет.

Впрочем, поначалу Франция успешно громила своих врагов и экспортировала революцию в сопредельные страны. Ветер перемен дул по всей Европе, и вскоре реформы начались даже там, где их меньше всего ожидали,— в Пруссии.

Начав с сжигания долговых книг, французские крестьяне вскоре перешли к поджогам дворянских замков

Фото: Interfoto/PHOTAS

Прусские помещики, юнкеры, обладали монопольным правом на владение земельной собственностью. Юнкер имел судебную власть над всеми обитателями его вотчины, даже над теми, кто не был крепостным, а передовая прусская наука того времени утверждала, что «крепостная зависимость есть сама по себе начальное состояние крестьян» и что «помещичья власть по существу своему неограниченна».

И все же в Прусском королевстве были люди, считавшие, что дальше так продолжаться не может. Это были профессора Кенигсбергского университета и бюрократы, проникнутые духом просвещения. Так, профессор Шмальц призывал «отменить крепостное право, этот позор человечества», а экономист Альбрехт Таер советовал провести аграрную реформу в английском духе.

Так, профессор Шмальц призывал «отменить крепостное право, этот позор человечества», а экономист Альбрехт Таер советовал провести аграрную реформу в английском духе.

Министр торговли, промышленности и финансов барон фон унд цум Штайн тоже надеялся перестроить прусское хозяйство по английскому образцу. Король Фридрих Вильгельм III, напротив, не хотел ничего менять и называл Штайна наглым, упрямым и непослушным чиновником. В январе 1807 года терпение короля лопнуло, и Штайн отправился в ссылку, но ненадолго. В ту пору Пруссия вела войну с Наполеоном и уже успела потерпеть страшное поражение под Иеной. Летом 1807 года стало ясно, что Пруссия полностью разгромлена. По условиям мира страна потеряла половину своих владений и должна была выплатить колоссальную контрибуцию. В этих условиях король призвал фон Штайна и поручил ему сформировать новый кабинет. Предполагалось, что барон применит свои экономические ноу-хау и выведет королевство из кризиса.

Одним из первых законов Штайна стала отмена крепостного права. Крестьяне больше не считались подданными своих господ, однако фактически в их положении ничего не изменилось, потому что все повинности остались в силе. Бывшие крепостные не почувствовали никаких облегчений, а юнкеры были глубоко возмущены тем, что кто-то лезет в их дела. Уже в 1808 году враги Штайна донесли Наполеону, что барон замышляет восстание против Франции, и император французов потребовал от Фридриха Вильгельма III сместить премьера-реформатора. Штайн бежал в Австрию, а затем в Россию, и реформы заглохли.

Крестьяне больше не считались подданными своих господ, однако фактически в их положении ничего не изменилось, потому что все повинности остались в силе. Бывшие крепостные не почувствовали никаких облегчений, а юнкеры были глубоко возмущены тем, что кто-то лезет в их дела. Уже в 1808 году враги Штайна донесли Наполеону, что барон замышляет восстание против Франции, и император французов потребовал от Фридриха Вильгельма III сместить премьера-реформатора. Штайн бежал в Австрию, а затем в Россию, и реформы заглохли.

В 1810 году прусским крестьянам разрешили выкупать повинности по соглашению с помещиком. Крестьянин должен был уплатить выкуп за 25 лет или же отдать помещику от трети до половины своего земельного участка. Разумеется, на таких условиях почти никто из крестьян не мог выкупиться, и отмена крепостного права осталась чистой формальностью. Князь Васильчиков довольно метко охарактеризовал освобождение крестьян по-прусски: «Этот процесс был долгий и тяжелый, как и всякие умозрения германских мыслителей».

Железом и кровью

После поражения Наполеона в Европе восторжествовала реакция, и в первые два десятилетия после Венского конгресса правительства и слышать не желали об уничтожении пережитков феодализма. Оплотом нового европейского консерватизма считалась Австрия, которой управлял канцлер Меттерних. Современник писал об австрийцах той эпохи: «Здешний смиренный и веселый народ живет невозмутимо, как растение», так что ничто не предвещало грядущих перемен. Между тем Австрию ждали великие потрясения, за которыми, как водится, последовала очередная крестьянская реформа.

В ходе модернизации Пруссии, предпринятой после позорного разгрома ее армии при Иене, премьер-министр барон Штайн освободил крестьян, оставив их полностью зависимыми от помещиков

Фото: Interfoto/PHOTAS

В 1846 году в мире все еще существовало независимое польское государство — крохотная Краковская республика. Краков стал пристанищем польских интеллектуалов, мечтавших о восстановлении Речи Посполитой. В 1846 году город-государство превратился в настоящий рассадник польской революции. Шляхта австрийской Галиции и прусской Силезии была готова подняться по первому зову из Кракова, но Меттерних нанес упреждающий удар. Австрийские войска оккупировали Краков и разогнали революционеров. Повстанцы отступили в Галицию, но тут их ждал сюрприз. Агенты Меттерниха распустили слух, что поляки хотят отобрать у украинских крестьян крупицы свободы, завоеванные при Иосифе II. В крае началось украинское восстание против польских повстанцев, вошедшее в историю как Галицийская резня.

Краков стал пристанищем польских интеллектуалов, мечтавших о восстановлении Речи Посполитой. В 1846 году город-государство превратился в настоящий рассадник польской революции. Шляхта австрийской Галиции и прусской Силезии была готова подняться по первому зову из Кракова, но Меттерних нанес упреждающий удар. Австрийские войска оккупировали Краков и разогнали революционеров. Повстанцы отступили в Галицию, но тут их ждал сюрприз. Агенты Меттерниха распустили слух, что поляки хотят отобрать у украинских крестьян крупицы свободы, завоеванные при Иосифе II. В крае началось украинское восстание против польских повстанцев, вошедшее в историю как Галицийская резня.

Крестьяне убили около двух тысяч человек и сожгли несколько сотен дворянских гнезд. Ходили слухи, что австрийские чиновники платили восставшим крестьянам за отрезанные головы поляков. Это было, конечно, преувеличением, однако предводитель крестьян Якуб Шела по итогам восстания был награжден медалью и получил ферму на Буковине.

И все же подавить революцию в зародыше не удалось. В 1848 году всю Европу охватили волнения, и австрийские власти поняли, что, если не отменить остатки крепостного права сверху, их отменят снизу. К тому же власть, стравливая украинцев с поляками, сама приучила крестьян браться за вилы и топоры, так что медлить было нельзя. Весной 1848 года правительство отменило барщину и прочие феодальные повинности на территории империи. И снова реформа ударила и по помещикам, и по крестьянам. Землевладельцы лишились значительной части своих доходов, но при этом часть их обязанностей была переложена на плечи земледельцев.

Дворяне больше не были обязаны предоставлять пособия нуждающимся землепашцам, представлять своих крестьян на судебных разбирательствах, платить за доставку рекрутов к месту прохождения службы, помогать сельским общинам в случае возникновения повальных и венерических заболеваний и т. п. Все эти расходы теперь должны были нести сами крестьяне, сделавшиеся свободными. Так же как во Франции и Пруссии, часть повинностей пришлось выкупать. Поскольку в каждой области лоскутной империи действовали свои законы и обычаи, вариантов реформы было много, а бюрократической путаницы — еще больше. Достаточно сказать, что за проведение реформы отвечали одновременно три министерства — финансов, юстиции и внутренних дел. И все это происходило на фоне волнений в городах, восстаний в деревнях и гражданской войны в Венгрии.

Поскольку в каждой области лоскутной империи действовали свои законы и обычаи, вариантов реформы было много, а бюрократической путаницы — еще больше. Достаточно сказать, что за проведение реформы отвечали одновременно три министерства — финансов, юстиции и внутренних дел. И все это происходило на фоне волнений в городах, восстаний в деревнях и гражданской войны в Венгрии.